🔊 Beitrag vorlesen

1925 – Untergrundmessehalle

Wer den Leipziger Marktplatz kennt, staunt sicher nicht schlecht über dieses Bild. Ein riesiges Loch direkt vor dem alten Rathaus. Was war da los?

Für die erste Frühjahrsmesse nach dem Ersten Weltkrieg hatte der Stadtrat im Jahr 1919 hölzerne Stände auf dem Marktplatz genehmigt. Diese Genehmigung war allerdings befristet bis zur Herbstmesse 1924. Doch auch danach sollte der attraktive Messeplatz im Herzen Leipzigs erhalten bleiben. Die Stadt machte aus der Not eine Tugend und so entstand zwischen 1924 und 1925 das erste unterirdische Ausstellungsgebäude der Welt – die Untergrundmeßhalle. Die Architekten Otto Droge und Carl Crämer planten diese Mammutaufgabe und das Leipziger Unternehmen Eduard Steyer setzte sie in Rekordzeit um.

Übrigens: Mit dem Bau des City-Tunnels waren die Messen unter dem Marktplatz Geschichte, aber seitdem dient das alte Porphyr-Portal als Eingang zur S-Bahn-Station „Markt“.

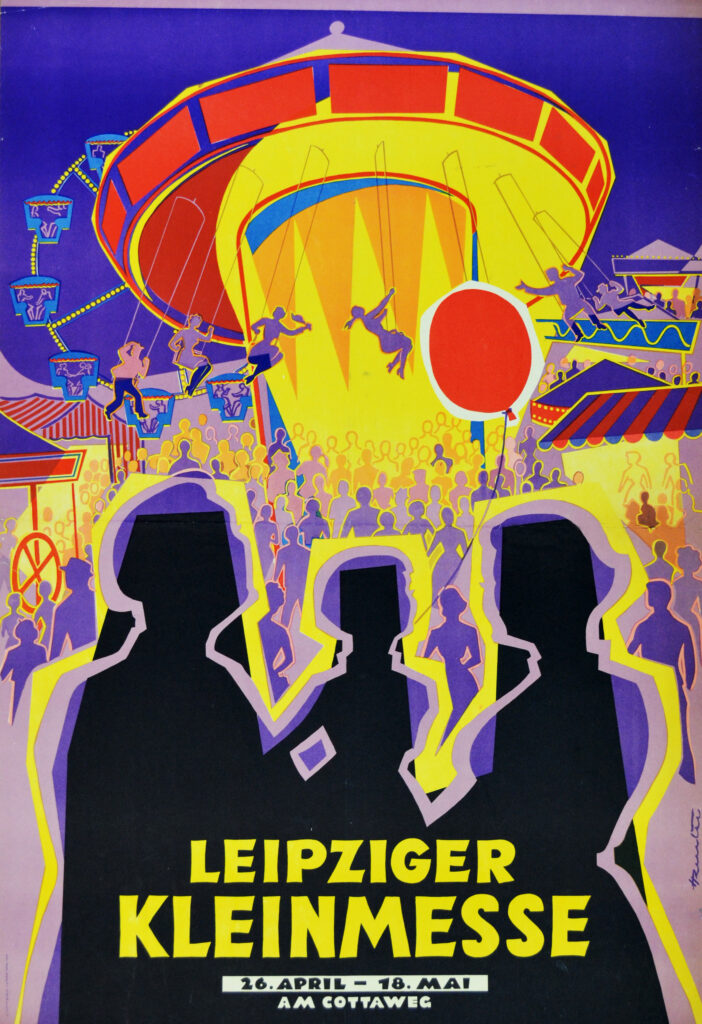

1441 – die Schaustellerei zu den Leipziger Messen

Bereits in der frühen Neuzeit war es üblich, dass nicht nur der Handel im Mittelpunkt stand, wenn im Frühjahr und Herbst die Geschäftsleute zu den Leipziger Messen kamen. Seit jeher hatte dann auch das kunterbunte Treiben der Schaustellerei einen wichtigen Platz in der Stadt und sorgte für Erstaunen und Unterhaltung. Die ersten Gastspiele zur Messezeit verzeichnen die Chroniken zwar erst 1441, doch Gaukler, Akrobaten und andere Künstler kamen schon seit dem Mittelalter von den Höfen in die Städte und präsentierten ihre Darbietungen auf den Jahrmärkten.

Spektakel speciale – Beispiele der Schaustellkunst

Belege der Spektakel zu den Messen im Zentrum der Stadt gibt es viele. Bei manchen sucht man aber vergebens die Verbindung zu Handel und Gewerbe.

1570 zum Beispiel balancierte ein wagemutiger Akrobat auf einem Seil vom Rathausturm bis zum Haus des Bürgermeisters. Im 17. Jahrhundert demonstrierten Muskelmänner übermenschliche Kräfte und Feuerspucker beeindruckten das Publikum mit ihrem Mut. Und dann noch das: 1701 ist die Vorführung eines „Mannes mit unglaublich festem Magen“ dokumentiert. Er soll ganze Schafe samt Fell und sogar Steine verschlungen haben.

Als der Platz im Stadtzentrum knapp wurde, zogen die Schausteller an den Stadtrand. Ihre Tradition lebt bis heute in der Kleinmesse fort, die zweimal jährlich als Volksfest stattfindet – ein lebendiges Stück Messegeschichte, das sich durch alle Epochen hindurch erhalten hat.

1525 – Auerbachs Keller wird eröffnet

Eines der wohl berühmtesten Restaurants Sachsens feiert dieses Jahr 500-jähriges Jubiläum. 1525 öffnete der Arzt und Universitätsprofessor Heinrich Stromer von Auerbach seinen Weinkeller als Gaststube – vor allem für Studenten. Nur drei Jahre später lässt er das alte Haus zu einem modernen Wohn- und Messehaus ausbauen. Ab da boomt der Umsatz. 1534 zahlt Stromer fast ein Drittel der gesamten Weinsteuer der Stadt.

Im Laufe der Jahrhunderte besuchten zahllose berühmte Persönlichkeiten wie Johann Wolfgang Goethe, E. T. A. Hoffmann oder Lene Voigt die Gaststube – viele von ihnen nach einem Messebesuch in den angrenzenden Messehäusern.

Die Geschichte, die Auerbachs Keller weltberühmt gemacht hat, ist die Tragödie „Faust“ von Johann Wolfgang Goethe. Darin reitet Doktor Faustus zusammen mit dem Teufel auf einem Weinfass aus dem Keller. Die Geschichte bedient sich bei der historischen Faustfigur, einem Wunderheiler und Magier, der um 1541 bei alchimistischen Experimenten sein Leben verloren haben soll. Faust und Mephisto in Bronze markieren bis heute den Eingang zu Auerbachs Keller in der Mädler-Passage.

Auch in jüngster Geschichte blieb die Gaststube nicht von Teuflischem verschont. Der Immobilienmakler Jürgen Schneider trieb Mitte der 1990er-Jahre mit geplatzten Millionenkrediten die Mädler-Passage und damit auch Auerbachs Keller in den Ruin.

Aber schon am 12. April 1996, am selben Tag wie das neue Messegelände, wurde die traditionsreiche Gasstätte wieder eröffnet. Ein Erfolg, der bis heute anhält.

1946 – Friedensmesse – erste Messe nach dem Krieg

Am 8. Mai 1946, genau ein Jahr nach der Kapitulation des Dritten Reiches, erließ der Chef der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, Wassili Sokolowski, den Befehl: „Zur Förderung des Handels und der Industrie in der sowjetischen Besatzungszone ist die alljährliche Durchführung der Leipziger Messe wiederaufzunehmen. Die 1. Leipziger Messe ist vom 8. bis 12. Mai 1946 durchzuführen.“

170.000 Besucher kamen zur ersten Frühjahrsmesse der Nachkriegszeit und verpassten der Stadt einen gehörigen Aufschwung. Über 2.700 Aussteller präsentierten sich in fünf, oft notdürftig instand gesetzten Messehäusern. Und natürlich nutzte auch die Politik die Gunst der Stunde: Der damalige Vorsitzende der aus der Zwangsvereinigung von KPD und SPD hervorgegangenen Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), Wilhelm Pieck, lobte Leipzig als Paradebeispiel einer sozialistischen Gesellschaft über alle Maßen. Den Besucherinnen und Besuchern war es egal. Sie feierten lieber ausgelassen auf der ersten Kleinmesse seit 1939.

Die Leipziger Messe als politische Bühne

Die Leipziger Messe stand bereits nach dem Ende des Krieges 1945 wieder hoch im Kurs. Bis 1989 bliebt sie ein zentraler Ort politischer Repräsentation. Ein regelmäßiger Messerundgang gehörte für die Staats- und Parteiführung der DDR faktisch zum Pflichtprogramm. Und auch ausländischen Gästen wurden so oft es ging auf der Messe die „Errungenschaften des Sozialismus“ präsentiert. Darunter fielen unter anderem:

1958 – Vorstellung des Pkw Trabant auf der Herbstmesse

1965 – Vorstellung des ersten programmgesteuerten elektronischen Lochkartenrechners der DDR

1969 – Erste Datenfernübertragung Leipzig-Moskau-Leipzig

In all den Jahren war die Messe in Leipzig erstens ein Treffpunkt der Diplomatie hinter den Kulissen. 1984 beispielsweise empfing der Staats- und Parteichef der DDR, Erich Honecker, den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß während der Frühjahrsmesse zu informellen Gesprächen in Leipzig. Zwei weitere Male – 1985 und 1987 – trafen sie sich in Leipzig erneut – und jedes Mal auf dem alten Messegelände.

Zweitens war sie das Eingangstor für westliche Unternehmen, die Geschäfte mit dem Ostblock machen wollten. Volker Lange, 1982 bis 1987 Hamburger Senator für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft, erinnert sich: „Die Frühjahrs- und die Herbstmesse in Leipzig waren für die Unternehmen weltweit Pflicht – und für die westdeutschen sowieso. Auch ich war in meiner Funktion als Hamburger Wirtschaftssenator alljährlich zwei Mal in Leipzig. Seinerzeit habe ich in den sozialistischen Staaten neben anderen auch die Messe in Budapest besucht. Doch ich stellte fest, dass die Leipziger Messe im Ostblock konkurrenzlos war. Wie wichtig diese seinerzeit war, verdeutlicht meiner Meinung nach eine Zahl recht deutlich: Allein aus Hamburg waren stets etwa 150 Unternehmen präsent.“

Leipzig als Zentrum des Pelzhandels und sein Niedergang mit der Shoah

Unzählige Menschen laufen täglich über den Brühl, aber kaum jemand ahnt, dass diese Straße einst das Zentrum des weltweiten Pelzhandels war. Leipzig hatte 1928 über 800 Rauchwarenhandlungen und die Branche war der größte Steuerzahler der Stadt.

Exkurs Rauchwarenhandlung:

Eine Rauchwarenhandlung ist ein Betrieb, der sich auf den Handel mit Pelzfellen spezialisiert. Der Begriff „Rauchwaren“ hat nichts mit „Rauch“ zu tun, sondern leitet sich vom Adjektiv „rauch, rauh/rau“ ab, das „zottig, behaart“ bedeutet.

Möglich hatten das die Leipziger Messen gemacht: Hier trafen sich seit dem 15. Jahrhundert Händler aus Russland, Polen und ganz Europa und brachten Karawanen voller Felle und Rohstoffe mit. Der Pelzhandel hatte sich nach dem Untergang der Hanse vom Wasser auf die Straße verlagert. Seine gute Lage machte Leipzig somit zum Dreh- und Angelpunkt im Ost-West-Handel.

Im 19. Jahrhundert befeuerten gesetzliche Neuerungen und die Gewerbefreiheit den Boom des Rauchwarenhandels in der Stadt. In den Straßen rund um den Brühl herrschte reges Treiben wie auf einem Basar. Die umliegenden Höfe nutzten die Händler als Umschlagplätze für ihre Ware. In den Häusern waren die Läden und Büros eingerichtet.

Der letzte Höhepunkt dieser „goldenen Zeit“ war die sogenannte IPA 1930. Zu dieser internationalen Pelzfach-Ausstellung präsentierten 285 Aussteller aus 24 Ländern 17 Wochen lang Pelze aus aller Welt. Die Läden der Unternehmen am Brühl wurden dafür teilweise originalgetreu an eigens errichteten Messehallen am Völkerschlachtdenkmal nachgebaut. Die Besucher konnten sich vor Ort in einer Art „Gläserner Manufaktur“ die Arbeit der Zurichter, Färber und Kürschner anschauen.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zerfiel der Rauchwarenhandel in Leipzig. Grund dafür: Ein Großteil der Geschäftsleute war Juden. Schon 1425 hatte der damalige Kurfürst Friedrich I. einen Schutzbrief für die Leipziger Juden ausgestellt und die schon damals hohe Bedeutung ihrer Geschäftstätigkeit im Rauchwarenhandel erkannt.

Mehr als 20.000 Leipzigerinnen und Leipzigern wurden während des Nationalsozialismus als Juden verfolgt. Etwa 13.000 waren 1925 noch in der Jüdischen Gemeinde aktiv. Viele konnten sich dank ihrer internationalen Geschäftsbeziehungen aus dem Rauchwarenhandel in zunächst friedliche Nachbarländer wie die Niederlande, Belgien oder die Tschechoslowakei absetzen. Die weniger Vermögenden konnten jedoch nicht fliehen. Das betraf oftmals auch jüdische Handwerker und Händler im Rauchwarenhandel, zumeist vor wenigen Jahrzehnten aus Russland oder Polen immigriert. In der Datenbank „Leipziger Opfer der Shoah“ des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig ist eine sicher recherchierte Zahl von 5.724 ermordeten Leipziger Jüdinnen und Juden verifiziert. Die Datenbank gibt auch den vorherigen Beruf der Ermordeten an: 154 waren Kürschner, 270 waren im Handel mit Rauchwaren tätig, weitere in anderen, verwandten Berufen tätig. Hinzuzuzählen zur Zahl derer, die ihren Lebensunterhalt durch den Rauchwarenhandel und den Messestandort Leipzig sichern konnten, sind in einigen Fällen mit Sicherheit auch jene Menschen, bei denen als Angabe „Ehefrau“ vermerkt ist.

Eine Inschrift des Gedenksteins an der ehemaligen Synagoge im Kolonnadenviertel und heutigen Mahnmals erinnert ungenauerweise an 14.000 jüdische Leipziger, die dem faschistischen Terror zum Opfer fielen. Der Stein wurde in den 1960er-Jahren errichtet. Heute ist davon auszugehen, dass sich damals auf die Zahl sowohl der Vertriebenen als auch der Ermordeten bezogen wurde.

Nach der Shoah verlagerte sich der Pelzhandel in die amerikanische Besatzungszone nach Frankfurt am Main. Dort entstand der „Neue Brühl“. Die DDR versuchte mit dem „VEB Brühlpelz“ in den 1960er-Jahren eine kurze Renaissance des Rauchwarenhandels in Leipzig. Mit der Ermordung und Vertreibung der Leipziger Juden waren allerdings auch ihr Wissen und ihre Netzwerke vernichtet worden und der Versuch scheiterte.

1995 – der „Glockenturm“ der Leipziger Messe

Die 85 Meter hohe Campanile auf dem Messegelände ist eigentlich gar kein Turm, sondern ein Schornstein für die Heizkessel und Notstromaggregate, die sich direkt darunter befinden. Die ausführenden Architekten von Gerkan, Marg und Partner beschrieben ihn 1995 so: „Ein nach dem Outrigger-Prinzip [Anm.d.Red.: Ausleger-Prinzip] ausgesteifter Mast aus Stahlrohren, stabilisiert die vier nichttragenden Kamine. Biege- und Querkräfte werden von der Tragkonstruktion getrennt abgeführt und sichtbar gemacht. Gussteile verbinden die Stahlrohre untereinander und dienen der Verankerung der vier vorgespannten, von unten nach oben abgestuften Seilstränge.“ Eine bloße Esse ist er aber trotzdem nicht. Er trägt an allen vier Seiten das Doppel-M und ist somit seit 30 Jahren das weithin sichtbare Wahrzeichen des Messegeländes.

Ein herzliches und großes Dankeschön geht an die Archivarinnen Heike Gärtner vom Stadtarchiv Leipzig, Friederike Degner vom Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig, Birgit Richter vom Sächsischen Staatsarchiv Leipzig und Britta Weyel vom Bundesarchiv in Koblenz für ihre Mühen beim Heraussuchen des Bildmaterials und der zusätzlichen Recherche bezüglich einiger der hier gezeigten Bilder! Ein ebenso herzliches und großes Dankeschön auch an Johanna Sänger, Kuratorin für Stadt- und Landesgschichte ab 1800, beim Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig für ihre schnelle, umfassende und unkomplizierte Unterstützung bei der Recherche zu den Zahlen der ermordeten und verfolgten Leipziger Jüdinnen und Juden. Die gesamte Datenbank des Stadtgeschichtlichen Museums zu den Leipziger Opfern der Shoah finden Sie hier.

Verwendete Quellen

- https://vielfaltdermoderne.de/untergrundmessehaus/

- https://www.lvz.de/lokales/leipzig/fotogalerie-zu-100-jahre-untergrundmessehaus-und-seit-2013-s-bahn-station-markt-C5YEGZMJFVHHHDLXYDP4YCLT2E.html

- Leipziger Messe GmbH (Hrsg.): Märkte. Muster. Menschen. 850 Jahre Leipziger Messen. S. 87ff.

- https://www.br.de/nachricht/inhalt/strauss-kredit-ddr100.html

- https://www.deutschlandfunk.de/erste-leipziger-friedensmesse-vor-75-jahren-das-erste-100.html

- https://www.youtube.com/watch?v=e_6HG-g-_NM

- https://paz.de/artikel/wilder-ritt-auf-dem-weinfass-a14214.html

- https://www.auerbachs-keller-leipzig.de/de/service/allgemein/wissenswertes.php