Das Telefon klingelt. Also nicht eines, sondern eigentlich alle. Im Projektbüro – mitten in der Glashalle – sitzt das Team um Projektdirektorin Heike Fischer und beantwortet Fragen von Ausstellern, löst Probleme, gibt Auskunft im Minutentakt. Vier Frauen gehören zum Projektteam der Hobbymesse Leipzig. Sie haben in den letzten Monaten Aussteller akquiriert, Programme geplant und unzählige Details mit den Fachabteilungen abgestimmt – von Technik über Kundenservice bis zu Verkehr, Sicherheit und Kommunikation.

Foto: Leipziger Messe

„Am ersten Messetag sind wir schon früh vor Ort – denn die Ausstellerinnen und Aussteller haben noch viele Fragen, und wir sind ihre ersten Ansprechpartnerinnen“, sagt Heike Fischer. Alle Stände sollten jetzt fertig sein – sind sie aber nicht immer. Eine Messe ist kein am Fließband produziertes Produkt. Sie ist ein Zusammentreffen von Menschen, die Neuheiten im Gepäck haben – und Neuheiten brauchen Raum und Flexibilität bis zur letzten Minute. „Eine Stunde vor Messebeginn haben wir ein letztes Meeting, besprechen die Probleme, die am Morgen bereits gelöst wurden, und gehen an die nächsten Aufgaben“, so Fischer. Aushilfen werden eingewiesen, die Sicherheit geprüft, ein letzter Gang durch die Hallen. „Wir sind ein kleines, sehr gut harmonierendes Team. Jeder kennt seine Aufgabe und löst sie selbstständig – dank vieler Listen und jahrelanger Erfahrung.“ Es ist ein großes Puzzle, das sich an diesem letzten Morgen zusammensetzt – und das Team ist im absoluten Profimodus. Natürlich auch, oder gerade, am ersten Messetag um Punkt neun Uhr.

Foto: Leipziger Messe

Premiere für die Spiele- und Kreativwelt in Halle 1

André Steinhagen ist Halleninspektor der Halle 1 – ein erweiterter Hausmeister sozusagen, aber eben für eine 20.000-Quadratmeter-Halle statt für ein Mietshaus mit sechs Parteien. In dieser Funktion sorgt er dafür, dass das „Haus“ in bestem Zustand ist. Für ihn ist die Hobbymesse eine Premiere: Erstmals wird die Halle 1 zur Heimat der Spiele- und Kreativwelt, einem der größten Anziehungspunkte der Messe. Damit alles im rechten Licht erscheint, geht Steinhagen am Morgen ein letztes Mal durch die Halle. Brennt das Licht dort, wo es soll? Sind Toiletten geöffnet, Rettungswege frei, der Müll beseitigt? Sollte etwas nicht passen, stimmt er sich mit seinen Kollegen ab: Die Leitzentrale kann Temperatur und Beleuchtung steuern, die Servicekräfte beseitigen letzte Spuren vom Aufbau. Danach folgt der finale Rundgang mit den Teams von Reinigung und Sicherheit – der Moment, in dem man noch kleine Baustellen entdeckt.

Durch die Augen eines Besuchers: Generalprobe vor der Premiere

Auf diesem Rundgang begegnet Steinhagen oft Robert Barniek. Er ist technischer Referent und schon Monate vor Messestart mit allen Ausstellern im Gespräch. Welche Materialien dürfen an den Ständen verwendet werden? Wie müssen Exponate platziert sein? Und wo kann Licht angebracht werden? All diese Fragen klärt Barniek bereits im Vorfeld der Messe. „Die letzte Stunde vor der Eröffnung ist dann die Generalprobe vor der Premiere. Alles ist vorbereitet. Und so gehe ich mit den Augen des Besuchers durch die Hallen. Während man in den Vortagen eher in den Details der einzelnen Stände steckt, ist das jetzt der Gesamtblick.“ Dann geht es um die kleinen Dinge: eine Palette am Tor, ein Kabel im Gang oder eine Kerze, die für Gemütlichkeit sorgen soll, aber leider nicht erlaubt ist. „Das klären wir dann sofort – und meist unkompliziert.“ Für Barniek heißt das vor allem: Ruhe bewahren und im Gespräch bleiben.

Foto: Leipziger Messe

Der erste Eindruck bleibt

Ruhe ist auch das oberste Gebot bei Manuela Peukert. Seit fast 40 Jahren arbeitet sie bei der Leipziger Messe und verantwortet den Geländeservice. Dazu gehören Garderoben und Geländedienst. In der letzten Stunde vor Messestart steht die sogenannte Sichtkontrolle an. Gemeinsam mit Kollegen geht sie alle relevanten Bereiche ab – Hallen, Toiletten, die Glasröhren und Übergänge – und prüft, ob alles sauber ist. „Die Glashalle als Eingangshalle erhält dabei nochmal besondere Aufmerksamkeit. Denn dort entsteht bei unseren Besuchern der erste Eindruck und den können wir nicht korrigieren.“ Sollte etwas noch nicht passen, sucht Peukert das Gespräch mit den Dienstleistern. „Schließlich sollen sich unsere Besucher rundum wohlfühlen, und Sauberkeit ist dafür eine wichtige Grundlage. Bei einer Hobbymesse, bei der fast das gesamte Gelände belegt ist, braucht es dafür einen wachen Blick, schnelle Beine und die Gelassenheit, ruhig zu bleiben, selbst wenn es an mehreren Stellen gleichzeitig brennt.

Veranstaltungstechnik, Sicherheit, Halleninspektoren, Garderoben, Geländeservice – all diese Fachbereiche steuert das Team von Ludwig Behr. „Meine Kollegen haben sehr unterschiedliche Aufgaben kurz vor der Messe. Damit alles funktioniert, helfen Checklisten und natürlich die direkte Abstimmung miteinander. Wenn die Besucher unsere Arbeit nicht sehen, dann haben wir alles richtig gemacht.“

Foto: Leipziger Messe

Die FAIRNET, der Vor-Ort-Dienstleister für Messebau, steht den Ausstellern in den letzten Stunden des Aufbaus mit ihrem Last-minute-Service zur Verfügung. Ist dieses „last minute“ wortwörtlich zu nehmen? „Wir planen immer, einen Tag vor der Messe gegen Mittag mit dem Standbau fertig zu sein“, sagt Abteilungsleiter Christian Merkel. „Dann können die Aussteller ihre Stände beziehen und einrichten. Manchmal fällt den Ausstellern dann auf, dass sie doch noch etwas vergessen haben, zum Beispiel Möbel, Monitore oder ganze Wände. Da helfen wir natürlich gerne.“ Oft sind es aber die kleineren Dinge: Eine zusätzliche Steckdose wird benötigt, die Beleuchtung wird angepasst, oder es werden noch Möbel gerückt, weil Exponate größer ausfallen als gedacht. Und ja – das passiert bis zur letzten Minute.

Bis zur letzten Minute wird an den Messeständen gefeilt, ehe die Besucher kommen.

Foto: Leipziger Messe

Und jetzt? Kann endlich geöffnet werden? Den Empfang der ankommenden Besucher hat das Team um Christoph Weidemann, Abteilungsleiter Digitale Geschäftsmodelle / Besucherservices, im Blick. Hier passiert in den letzten Minuten noch jede Menge: An den Kassen wird Personal eingeteilt, Technik geprüft, Wechselgeld kontrolliert. Die Infostände werden besetzt, Material gecheckt, Serviceeinrichtungen wie der messeeigene Kindergarten oder der Still- und Wickelraum gehen in Betrieb. Es sind Hunderte Handgriffe, die wie am Schnürchen ablaufen. Warum? Weil alles seit Wochen geplant ist. Sollte doch ein System ausfallen, gibt es alternative Lösungen. „Einerseits versuchen wir, die Abhängigkeit von einem System so gering wie möglich zu halten, andererseits kennen wir immer einen Plan B“, erklärt Weidemann. „Die letzten 60 Minuten sind eher dafür da, ad hoc Probleme zu lösen.“ Fehlt mal eine Aushilfe, springen er und sein Team selbst ein – bis alles läuft. „Mein Team ist befähigt, Probleme selbstständig zu lösen. Nur so funktioniert Messe: schnell reagieren und Lösungen finden.“

Eingangsbereich in der Glashalle zur Hobbymesse Leipzig 2025

Foto: Leipziger Messe

Auf das Thema Crowd Management konzentriert sich Johannes Graubner, Abteilungsleiter Sicherheit. Für ihn ist die letzte Stunde vor Messestart schon voller Messebetrieb: „Jetzt läuft die Anreise auf Hochtouren. Gerade die Hobbymesse hat viele treue Besucher, die früh da sein wollen und schon ab 9 Uhr in die Glashalle drängen.“ Doch Graubner hat nicht nur die Menschenmengen im Blick. Ein Start der Messe darf nur erfolgen, wenn alle Sicherheitsvorkehrungen greifen. Dafür gibt es am ersten Veranstaltungstag eine Sicherheitsberatung mit allen relevanten Beteiligten, Polizei und Feuerwehr. „Die 60 Minuten vor Messebeginn sind für mich die Zeit, um sicherzugehen, dass die Sicherheit der Besucher gewährleistet ist und alle Probleme mithilfe der Kollegen behoben werden. Nur so kann der Messebetrieb einwandfrei starten.“ Die ersten Stunden sind besonders aufregend. „Wenn die meisten Gäste in den Hallen sind, wird es etwas ruhiger – bis die nächste Herausforderung ansteht.“

Das Kribbeln in der Röhre

Die Veranstaltung ist freigegeben. Jetzt kann es losgehen – auch für das Kommunikationsteam. Carsten Lorenz ist Pressesprecher der Hobbymesse Leipzig und Teil eines dreiköpfigen Teams. Seine letzte Stunde vor Messebeginn ist vollgepackt: Termine prüfen, Akkreditierungen durchgehen, Mails checken. „Wie wird über die Messe gesprochen? Gibt es erste Anfragen von Medien? Was passiert gerade auf Social Media?“ Danach folgt ein kurzes Treffen mit Fotografen und Videografen. Anschließend geht es zum ersten Rundgang in die Messehallen. „Gerade später, wenn es sehr voll ist, muss ich sehen, wie ich schnell von A nach B komme – dafür ist der erste Rundgang besonders wichtig.“ Meist macht Lorenz einen letzten Abstecher ins Projektteam – eher fürs Gefühl und ein aufmunterndes Lächeln, denn wirklich Zeit hat dort keiner. Dann geht es Richtung Halle 3. Die Modellbahnhalle wird zum Messestart immer wortwörtlich gestürmt. Carsten Lorenz positioniert sich mit Fotografen und Videografen am Eingang der Röhre und wartet auf den Beginn – den finalen Countdown. Ein Kribbeln inklusive.

Foto: Leipziger Messe

Krawatte richten zum Countdown

Auch bei den Gastronomiespezialisten von fairgourmet herrscht in der letzten Stunde Hochbetrieb. In der Hauptproduktionsküche und anderen Einrichtungen wird alles vorbereitet. Kühlketten und Temperaturen werden kontrolliert, die Auslagen appetitlich bestückt. An den Ständen in und zwischen den Messehallen werden Geschirr, Besteck und Dekoration final gerichtet, Kassen und Technik gecheckt. Alle Mitarbeiter suchen ihren Arbeitsort auf. Beliebte Snacks wie Baguettes oder Currywurst werden in großen Mengen vorbereitet. „Unser Ziel ist, dass die Besucherinnen und Besucher gleich von der ersten Minute an mit einem perfekten gastronomischen Erlebnis begrüßt werden – und das mit einem Lächeln“, so Antje Schneider, Personalleiterin bei fairgourmet. Dank der großen Erfahrung entsteht keine Hektik. „So bleibt sogar noch Zeit, die Krawatten zu richten. Schließlich sind wir zusammen mit allen anderen Gastgeber für Tausende Besucherinnen und Besucher.“ Für das fairgourmet-Team gilt die Messe als richtig eröffnet, wenn die ersten Besucher eintreffen, einen Kaffee genießen und mit einem Lächeln in den Messetag starten. Spätestens wenn die ersten Schlangen an Snackständen und Imbissständen entstehen und das Kassenteam die Kassen mit Wechselgeld nachbestückt, spürt man: Jetzt ist Messe!

Foto: Leipziger Messe

Das Hochgefühl zum Messestart

Dieses Hochgefühl kennt auch Halleninspektor Steinhagen: „Wenn sich die Tore öffnen, ist das für mich und meine Kollegen jedes Mal ein sehr bewegendes Gefühl. Dies wiederholt sich am Ende des Tages, wenn die Aussteller und Besucher zufrieden die Messehalle verlassen.“ Robert Barniek pflichtet ihm bei: „Direkt zum Messestart ist die Spannung noch hoch. Erst wenn Tausende Besucher in den Hallen sind, zeigt sich, ob alles wie geplant funktioniert. Richtig aufatmen können wir eigentlich erst am Ende des ersten Tages, wenn die Hallen wieder leer sind und alles reibungslos lief. Der zweite Tag läuft dann meist viel entspannter.“ Aufregend wird es für das Team rund um Behr noch einmal am letzten Messetag: „Der Abbau ist immer nochmal mit vielen Anforderungen verbunden – und erst wenn der letzte Aussteller das Gelände verlassen hat, kommt so richtig Erleichterung.“

Video Rückblick

Einatmen, ausatmen – Messe!

„Wenn unsere Gäste in den Hallen sind und das berühmte Surren durchs Messegelände schwirrt, dann kann ich einmal durchatmen“, so Manuela Peukert. „Aber dann ist unsere Arbeit längst nicht vorbei. Während des gesamten Messedurchlaufs finden die sogenannten Qualitätskontrollen statt, damit auch wirklich alles sauber und schön bleibt.“ Auch bei Christoph Weidemann bleibt die Konzentration hoch. Sein Ziel ist klar: „Glückliche Gäste mit Erinnerungen an schöne Erlebnisse und starke Begegnungen. Wenn unsere Leistung kaum auffällt, haben wir alles richtig gemacht. Dem kann Sicherheitschef Johannes Graubner nur zustimmen: „Bei der Hobbymesse haben wir sehr euphorische Besucher, die schnell in die Hallen wollen. Das Verhalten von Menschen lässt sich nur begrenzt beeinflussen. Daher ist das Beobachten des Besucherverkehrs besonders in der Einlassphase wichtig. Wenn diese geschafft ist, wird es hoffentlich erstmal ruhiger. Aber weil Sicherheit für uns höchste Priorität hat, bleiben wir immer in Bereitschaft – bis der letzte Aussteller das Gelände verlassen hat.“

Foto: Leipziger Messe

Und wie geht es dem Projektteam? „Kurz vor Messebeginn wünsche ich meinem Team Kraft für die kommenden Tage – und natürlich Freude“, so Heike Fischer. „Denn bei allen Herausforderungen und Anstrengungen ist es gerade jetzt wichtig, die Messe auch bewusst zu genießen und sich über den Erfolg zu freuen. Dass diese Messe jetzt beginnen kann, ist unser gemeinsamer Verdienst. Das haben wir geschafft.“ Für das Team um Heike Fischer gibt es dann einen kleinen Glücksbringer, ein freundliches Lächeln – und schon klingelt wieder das Telefon. Die Kolleginnen stürmen davon. Es ist Messe – und dieses Surren ist das schönste Geräusch, das sich Messe-Menschen wünschen können.

Foto: Leipziger Messe

Auf der Hobbymesse Leipzig 2025 ließen sich 78.800 Besucherinnen und Besucher von den aktuellen Hobbytrends begeistern. Und diese schauen nun voller Vorfreude aufs nächste Jahr: Dann öffnet die Messe vom 2. bis 4. Oktober 2026 mit jeder Menge Inspiration für alle, die ihr Hobby lieben.

Ein Stadtspaziergang durch die Geschichte

Sie heißen Barthels Hof, Handelshof, Speck’s Hof oder Mädlerpassage: Auf Schritt und Tritt öffnen sich in diesen Gebäudekomplexen in der Leipziger Innenstadt Tore, verbinden sich Höfe, wölbt sich Glas über Gänge. Einst verkehrten hier Kaufleute aus aller Welt, handelten hier Händler aus Moskau, Wien und Paris ihre Stoffe, Pelze oder Maschinen. Die Passagen verbanden Häuser, Waren und Menschen und bilden in der Leipziger Innenstadt ein einzigartiges Netzwerk.

Was heute zum entspannten Flanieren und Entdecken einlädt, war in der Entstehungszeit ein revolutionäres Konzept. Im Jahr 1895 brach die Messestadt Leipzig mit den neu entwickelten Mustermessen in die Moderne auf. Statt an ihren Ständen Warenberge zu stapeln, präsentierten Kaufleute nun nur noch Muster – und die Stadt reagierte mit einer neuen Architektur.

1893 beschloss der Leipziger Stadtrat den Bau des Städtischen Kaufhauses am Neumarkt – ein Prestigeprojekt mit Höfen, Galerien und Lichthöfen zur Präsentation von Musterwaren. Mit dem Bau dieses Hauses setzte die Stadt das Prinzip des durchgehenden Rundgangs um: Die Architektur des Gebäudes leitete Besucher unweigerlich an jedem Stand vorbei.

Foto: Leipziger Messe

Paläste des Handels

Foto: Leipziger Messe

Ein urbanes Labyrinth aus Licht und Bewegung

Aus dem Zusammenspiel von Höfen, Passagen und Messehäusern entstand ein einzigartiges Stadtsystem: wettergeschützt, funktional und zugleich von ästhetischer Strahlkraft. Hinter neobarocken und historischen Fassaden verbanden sich Lagerräume, Ausstellungsflächen, Büros und Verkaufsetagen zu einem effizienten Ganzem.

Diese Mischung war weltweit beispiellos. Andere Städte griffen den Bau von Passagen oder Kaufhauskonzepten auf, doch das Leipziger Modell – Handelshof plus Passage plus Messehaus – blieb einzigartig. Es war der urbane Ausdruck eines globalen Handelsgeistes, der die Stadt bis heute prägt.

Foto: Leipziger Messe

Erhalten, verwandelt, wiederentdeckt

Viele der historischen Passagen sind bis heute erhalten. Sie wurden liebevoll restauriert und mit neuem Leben gefüllt. An Orten wie Speck’s Hof, Barthels Hof, die Mädler-Passage oder das Städtische Kaufhaus ist Leipzigs Messegeschichte sichtbar und begehbar. Anstelle der Warenmuster gibt es hier inzwischen Mode, Design, Cafés und Leipziger Lebensgefühl.

Damit ist ihre DNA unverändert: Die Passagen sind Orte der Begegnung, der Neugier und der Bewegung. Wer hier hindurchgeht, spürt die Verbindung von Pragmatismus und Pracht, von Handel und Kultur.

Foto: Leipziger Messe

Ein Stück Mustermesse im Heute

Wer das Verwaltungsgebäude der Leipziger Messe betritt, steht nach wenigen Metern vor einem Raum, der sofort auffällt: bunte Sitzwürfel, verschiebbare Meeting-Module, Flipcharts voller Metaplankarten, ein Kicker gleich am Eingang und ein Schaukelsofa. An der Tür steht „MIDEA“ – ein Wortspiel aus dem markanten Messe-M und „Idea“ – darunter: „Denk- und Kreativraum“. Von den Mitarbeitenden der Messe wird dieser Raum besonders gern genutzt. Für vier Kolleginnen und Kollegen hat er jedoch eine besondere Bedeutung: Christina Siebenhühner, Eva Deubele, Sebastian Perner und Philipp Schneider gehören zum Innovationsboard und sind sozusagen die Gastgeber im MIDEA. Und diese Gastgeberrolle lieben alle vier sehr.

Foto: Leipziger Messe

Von der Idee zur Innovation

Den MIDEA gibt es seit Juli 2018. Damals entwickelten Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit den Raumprofis von FAIRNET diesen außergewöhnlichen Meetingraum. Schnell wurde klar: Ein Raum allein reicht nicht, um Ideen wirklich zum Leben zu erwecken. So entstand das Innovationsboard – ein kleines Team aus der Mitte der Belegschaft, das sich um Innovationen im Haus kümmert. Fast sieben Jahre später lebt das Board mehr denn je. Es ist gewachsen, personell und an Ideen. Sebastian und Philipp sind seit sechs Jahren dabei, Eva und Christina seit anderthalb Jahren: „Für uns bietet die Arbeit im Innovationsboard eine einzigartige Möglichkeit, um die vielen Ideen im Haus zu sammeln und voranzubringen“, so Sebastian. „Im Haus Leipziger Messe gibt es ganz viel Energie – doch diese muss gebündelt werden. Mit unserer Arbeit haben wir die Möglichkeit dazu“, so Philipp.

Foto: Leipziger Messe

Workshops, Trendvorträge und Prozesse

Drei große Säulen prägen die Arbeit des Innovationsboards. Erstens: Workshops. Wenn ein Projektteam oder eine Fachabteilung der Leipziger Messe vor einer komplexen Fragestellung steht, kommt das Innovationsboard ins Spiel. So führte das Innovationsquartett beispielsweise einen Workshop mit dem Team der CosmeticBusiness zu Nachhaltigkeitsthemen der Branche durch. Der Teamtag der IT wurde methodisch unterstützt und gemeinsam mit dem Team Neuproduktentwicklung die Freizeitwelt durchforstet. „Unsere erste Aufgabe ist es, die Fragestellung zu konkretisieren und das Ziel herauszuarbeiten“, erklärt Christina. Dann beginnt die Konzeption: sich ins Thema einarbeiten, Methoden entwickeln und einen Fahrplan entwerfen, um ans Ziel zu kommen – und dann natürlich den Workshop durchzuführen. „Wenn man plötzlich vor einer Gruppe von mehr als zehn Personen steht und Probleme und Lösungen moderieren darf, die bisher nicht ins Arbeitsumfeld gehörten, kann das schon herausfordernd sein“, erzählt sie lachend. „Doch das Ergebnis am Ende ist immer wieder ein Gewinn – fürs Team und auch für unsere Arbeit.“

Foto: Leipziger Messe

Zweitens: Impulse aus dem Innoboard. Einmal im Quartal lädt das Team Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen ein. So sprach beispielsweise Zukunftsforscher Kai Gondlach im Rahmen der Reihe Trendthemen zu Megatrends unserer Zeit. Hendrik Hochheim vom AUMA (Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) zeigte Trends rund um die Zukunft der Messewelt. Ein anderes erfolgreiches Beispiel: die Reihe Lessons Learned, die sich der Fehlerkultur im Unternehmen widmete. „Im Gegensatz zu den bekannten ‚Fuck-up Nights‘ liegt der Fokus bei uns bewusst auf dem, was aus Fehlern gelernt wurde. Denn Innovation funktioniert nur mit dem Blick nach vorn“, sagt Eva. Ihr Herzensprojekt ist auch das jährliche Kickerturnier. Bei diesem Event spielt selbst die Geschäftsführung mit. Und obwohl hier bewusst der Fokus nicht auf Ideengenerierung liegt, entstehen diese gerade dann ganz nebenbei.

Foto: Leipziger Messe

Innovation aus der Mitte heraus

Und dann ist da drittens noch das „Ideenmanagement“, ein Prozess, der neue Ideen nicht nur sichtbar macht, sondern in die Umsetzung bringt. Mehrfach im Jahr haben alle Kolleginnen und Kollegen der Leipziger Messe Unternehmensgruppe die Möglichkeit, ihre Vorschläge rund ums Messegeschäft vorzustellen. Der Pitch ist offen für alle – die Kollegschaft stimmt direkt über die Ideen ab. Erhält eine Idee genügend Stimmen, landet sie bei der Geschäftsführung und wird weiterverfolgt. So wurde beispielsweise das Konzept Jobrad für alle Kolleginnen und Kollegen zugänglich gemacht oder im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Leipziger Messe eine Ausstellerpauschale entwickelt. Immer in Begleitung durch das Innovationsboard.

Dass nur durch das Gemeinsam Ideen zur Entscheidung kommen, passt ziemlich gut zur Arbeit des Innovationsboards. Denn die verschiedenen Talente im Team werden gebraucht und sehr geschätzt: Christina liebt es, Workshops zu moderieren – und wenn es knifflig wird, blüht sie erst richtig auf. Philipp bringt viel Erfahrung und Gelassenheit aus dem Messealltag mit und sorgt für das nötige Fingerspitzengefühl in verschiedenen Ebenen. Sebastian hat stets die Prozesse im Blick und achtet darauf, dass Ideen auch umsetzbar bleiben. Eva ergänzt das Team mit frischem Blick und ungewöhnlichen Ansätzen. „Wir lassen uns natürlich von Literatur, anderen Speakern oder auch der KI inspirieren“, sagt Sebastian. „Aber an erster Stelle steht immer der Austausch.“ „Und der Mut, auch mal die Komfortzone zu verlassen“, fügt Eva hinzu. Neues wagen, Strukturen aufbrechen, das ist der Grundsatz im Innovationsboard.

Foto: Leipziger Messe

Ein Teil des Jobs – aber so viel mehr

Die Arbeit im Innovationsboard ist für alle vier die schönste Ergänzung zum eigentlichen Job bei der Leipziger Messe. Denn alle haben neben dieser Aufgabe ganz klassische Messejobs: Philipp leitet als Projektdirektor die med.Logistica und die DIAM & DDM, Eva ist im Bereich Messemedien (digital und analog) tätig, Sebastian ist Projektleiter im Bereich Digitale Geschäftsmodelle und Prozessdigitalisierung und Christina Kommunikationsmanagerin für die Fachmessen PaintExpo, efa:ON und netze:ON sowie die Intec und Z.

Alle vier haben sich bewusst auf die Zusatzaufgabe beworben. „Die Verbindung von unserem Messealltag mit den Themen anderer Kollegen ist einfach spannend und sehr reizvoll“, so Christina. Und dieses Engagement wird geschätzt – von der Geschäftsführung ebenso wie von den Kolleginnen und Kollegen. „Unser größtes Kompliment ist, dass unsere Angebote immer sehr gut angenommen werden“, so Sebastian. Philipp ergänzt: „Wir werden oft einfach auf dem Gang oder beim Mittagessen angesprochen.“ Und dann finden sich die vier wieder im MIDEA zusammen – nicht, um die Lösung für das Problem zu finden, sondern die richtige Frage zu stellen. Antworten für neue Ideen gibt es schließlich nur im Miteinander.

Foto: Leipziger Messe

🔊 Beitrag vorlesen

Am Ende übernachtete einer gar auf dem Balkon. Der erste schlief schon im Kinderzimmer, der zweite war im Wohnzimmer auf der Couch gebettet. Nach 18 Uhr, „als der Zimmernachweis schon geschlossen hatte“, kam dann ein Dritter. Dem „musste man helfen“, erzählte Erika Herold im Interview mit dem MDR vor etwa zehn Jahren. Der Balkon war die Lösung.

Fünf Ostmark für eine private Übernachtung

Was war da los im Hause Herold? Die Szenerie muss sich irgendwann in den 1960er-, 70er-Jahren in Leipzig abgespielt haben, während einer der Frühjahrs- oder Herbstmessen. Das Phänomen, von dem das Magazin „MDR Zeitreise“ da berichtete, war nicht unüblich: In der Messestadt gab es zu DDR-Zeiten nicht genügend Hotelplätze für alle Messegäste. Also kamen Aussteller und Besucher kurzerhand bei Leipziger Bürgern unter. Ganze fünf Ostmark erhielten Erika Herold und ihr Mann pro Übernachtung und Bett vom „Zimmernachweis“, dem die Schlafplätze koordinierenden Büro. Später wurde ihre Wohnung eine Kategorie höhergestuft. Dann gab es zehn Ostmark.

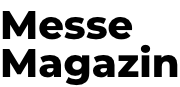

Bildnachweis: Leipziger Messe

Aus temporären Zweck-WGs entstehen Freundschaften

Nachgefragt beim Sohn des Paares, Frank Herold. Dass am Ende ganze drei Gäste in der Wohnung übernachteten, war wohl ein einmaliges Versehen „des Zimmernachweises“. Solche Besuche, wenngleich besser organisiert, erlebte Frank Herold häufiger, im Grunde seine gesamte Kindheit und Jugend über. Die Familie empfing nicht nur zur Frühjahrs- und Herbstmesse Messegäste, sondern auch zur Agra und der damaligen „Messe der Meister von Morgen“. Dann räumte Frank Herold sein Kinderzimmer und übernachtete bei den Eltern.

Bildnachweis: Leipziger Messe

Zumindest im Frühjahr und Herbst beengte sich die Situation in zahlreichen Leipziger Wohnungen. Zwischen den Gastgebern und den Gästen – bei den Herolds oftmals aus dem Stahlkombinat Eisenhüttenstadt – entstanden Freundschaften. Abends saß man gesellig beisammen und debattierte. Frank Herold interessierte das in seinem jungen Alter noch nicht, doch entstanden konkrete Vorteile für ihn. Denn der Aussteller vom Stahlkombinat nahm den kleinen Frank mit auf die Messe und gab ihn als seinen Sohn aus. Was er dann sah? „Bei der Frühjahrsmesse gab es immer die internationalen Pavillons in Halle 16. Da hat man schon einiges kennengelernt, woraus auch eine gewisse Reiselust entstanden ist. Ohne die Messe hätte man diese Einblicke sicherlich nie gehabt in der DDR.“

Der besondere Duft des Westens

Diese Lust aufs Reisen kann Sylvia Ohnsorge nur bestätigen. Auch sie hat als Kind miterlebt, wie ihre Eltern die Zimmer ihrer Wohnung an Messegäste vermieteten. Anders als die Herolds, in deren Wohnung es kein separates Bad gab, war es den Eltern gar gestattet, Bundesbürger aufzunehmen. Und auch bei ihnen gab es Stammgäste. Die kamen von einer Hamburger Bürsten- und Pinselfabrik zu den Frühjahrs- und Herbstmessen und blieben für zwei oder drei Tage. An den Abenden streiften die Gespräche auch immer wieder die Politik und beeinflussten so die politische Einstellung der Eltern. Die Folge: eine kritische Einstellung gegenüber dem SED-Regime und die Sehnsucht nach Freiheit und Reisen.

Ähnlich wie bei Frank Herold bekamen Sylvia Ohnsorge und ihre jüngere Schwester nicht viel von den Gesprächen der Erwachsenen mit. In Erinnerung geblieben ist ihr vor allem der Duft. „Wenn die Gäste fort waren, duftete das Kinderzimmer! Nach Westen! Ein Gemisch aus Seife, Fanta und Waschpulver war das“, beschreibt sie den Geruch. Auch sie bekam Einblicke in die Messehallen. Denn ihr Vater hatte eine Sondergenehmigung und bereitete die Stände für die Hamburger vor. So schlüpfte Sylvia Ohnsorge mit aufs Alte Messegelände und griff einige Proben von den ausgestellten Produkten ab. Lippenstifte, in der DDR sonst ungesehene Seifen oder, „das absolute Highlight“, kleine Parfumfläschchen von 4711 oder Tosca erreichten so den elterlichen Haushalt.

Bildnachweis: Leipziger Messe

Wie Westprodukte auf Umwegen in die DDR kamen

Westprodukte erreichten die Familie aber nicht nur durch den Umweg über die Messehallen. Die Hamburger brachten auch kleine Geschenke mit, vor allem für die Schwestern. Irgendwann gaben die Eltern regelrecht Bestellungen auf. Persil, Meister Propper, Kleidung und – daher der Geruch – Fanta waren im Gepäck der Bundesbürger. Nicht zuletzt war es auch der eine oder andere D-Mark-Schein, der das Leben der Familie in der DDR ein wenig angenehmer gestaltete.

Der Kontakt zu den Hamburgern verlief sich ab 1984. Sylvia Ohnsorges größere Schwester zog wieder in die Wohnung der Eltern ein und es fehlte fortan der Platz für die Messegäste. „Ein wenig bedauernswert“, waren die damals Anfang 20-jährigen Söhne des Hamburger Fabrikanten doch durchaus attraktiv, wie Sylvia Ohnsorge mit einem Lächeln zu ihrem heutigen Ehemann Thomas Ohnsorge hinzufügt. Der lacht und erzählt, dass seine Eltern auch Messegäste aus dem Westen aufgenommen hatten. Erinnerungen daran habe er aber nicht. Wobei, eine! Er und seine Gang hatten eine Vorliebe für die Mercedes-Sterne, die damals noch von den Fahrzeugen der Bundesbürger stibitzt werden konnten. Jedoch: „Es gab auch schlaue Westdeutsche. Die hatten den Stern schon vor ihrer Fahrt in die DDR abgedreht.“

🔊 Beitrag vorlesen

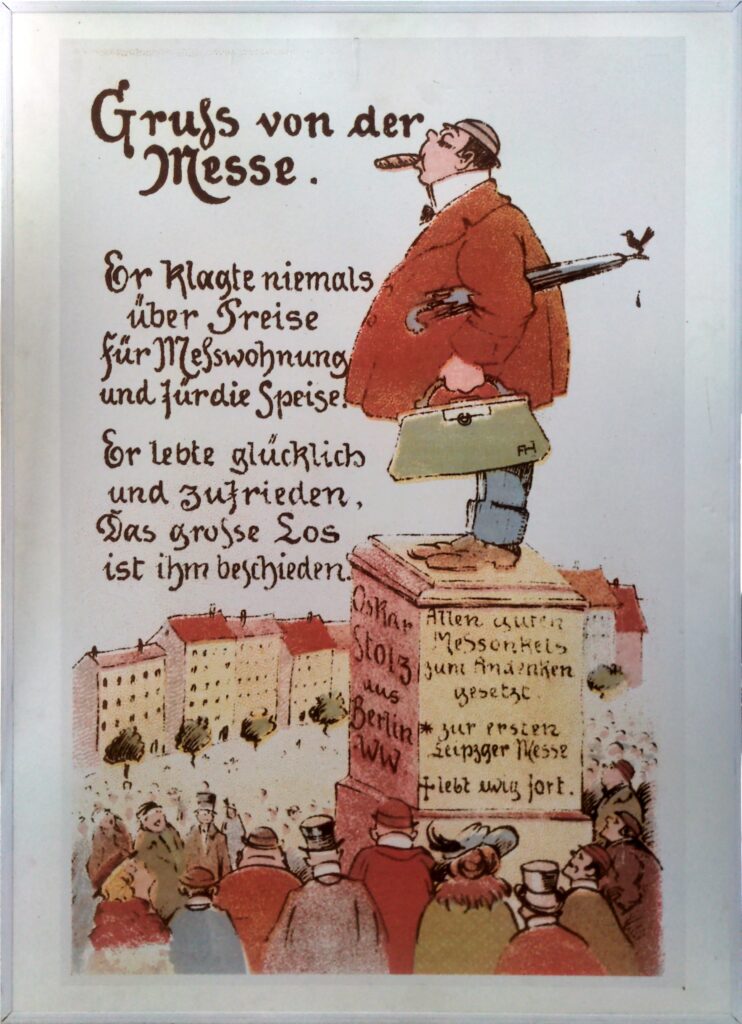

Die Anfänge: Schutz durch einen Geleitbrief

Leipzig war bereits im 13. Jahrhundert ein bedeutender Handelsort. Die Stadt hatte seit ihrer Gründung 1165 einen Markt, den der „Leipziger Stadtbrief“ – faktisch die Geburtsurkunde der Stadt – mit einer Bannmeile vor Konkurrenz schützte. Das bot aber noch keine Sicherheit vor den Räubern oder Raubrittern, die im Mittelalter die Straßen unsicher machten. Um dieser Gefahr zu begegnen, sicherte der Markgraf Dietrich von Landsberg im Jahr 1268 den nach Leipzig reisenden Kaufleuten freies Geleit und Schutz zu. Notfalls wollte er diese mit eigenen Truppen absichern. Dieser „Geleitsbrief“ war ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Händlergilde und galt sogar für Kaufleute aus Gebieten, die mit dem Markgrafen in Konflikt standen. Für die Händler bedeutete der Schutz Planungssicherheit, für die Stadt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Handelsplätzen in der Region.

Bildnachweis: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig/ Krömer, Eduard/ Inv.-Nr. F/X/15

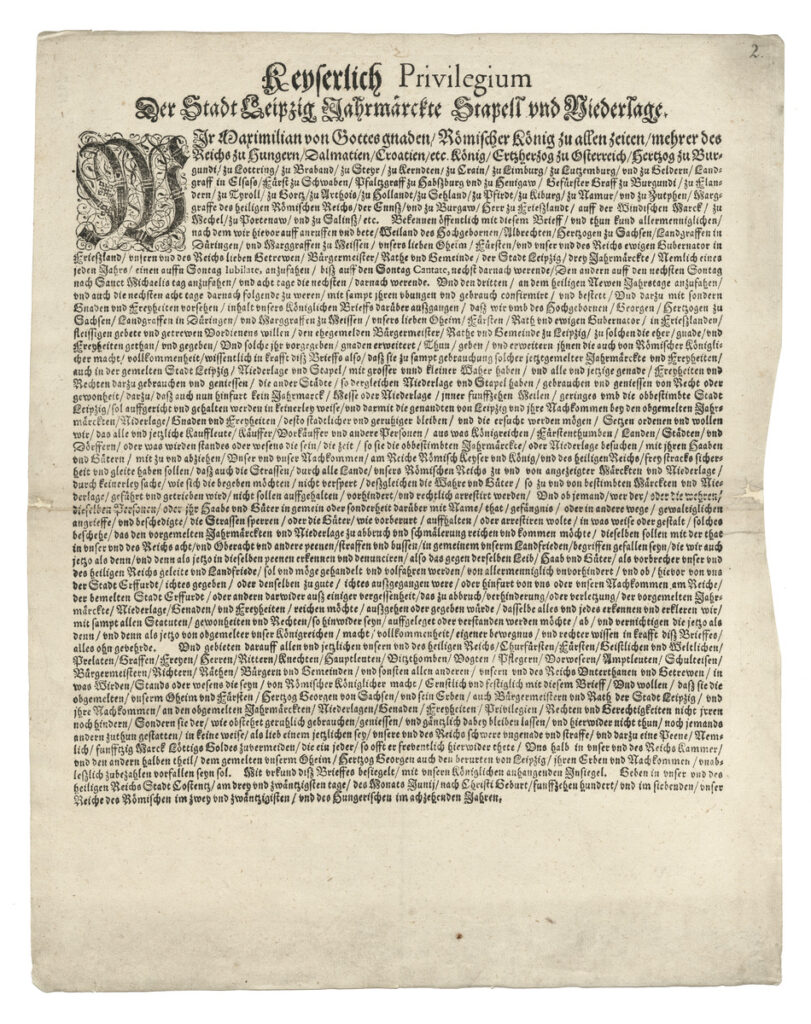

Das erste Privileg von 1497

Im späten 15. Jahrhundert spitzte sich der Handelskonflikt mit den umliegenden Städten zu. Vor allem Erfurt und Halle hatten sich zu ernstzunehmenden Rivalen entwickelt. Die Reaktion: eine Politik der Privilegien. Auf Bitten des sächsischen Landesherrn Albrecht von Sachsen bestätigte der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Maximilian I. im Jahr 1497 das Recht Leipzigs, jährlich drei große Jahrmärkte abzuhalten. Doch das reichte dem städtischen Rat noch nicht. Der Grund: Kaufleute, die auf dem Weg in die Stadt waren, konnten in anderen Handelsstädten nach wie vor gezwungen werden, ihre Güter auch dort anzubieten oder eine bestimmte Zeit einzulagern. Das änderte sich mit dem zweiten königlichen Privileg.

Bildnachweis: SGM Leipzig/Erich Gruner, Inv.-Nr. PK 228/1

Das entscheidende Privileg von 1507

Das Privileg von 1507 war der entscheidende Wendepunkt für die Entwicklung Leipzigs zum größten deutschen Handelsplatz für den Güterverkehr zwischen Ost- und Westeuropa. König Maximilian erweiterte damit einerseits die Bannmeile um die Stadt erheblich. Von nun an durften im Umkreis von „15 preußischen Meilen“ (heute circa 112 Kilometer) keine konkurrierenden Messen mehr stattfinden. Der Termin-Streit um die Märkte wurde zugunsten Leipzigs entschieden. Halle und Erfurt verloren ihre Bedeutung als Jahrmarktsplätze in der Region.

Außerdem garantierte das Privileg allen Handelsreisenden im gesamten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation auf dem Weg nach Leipzig königlichen Schutz. Alle Reichsstraßen mussten für den Warenverkehr nach Leipzig offen bleiben. Außerdem wurde das Umfahren der Stadt untersagt. Damit waren Händler verpflichtet, ihre Waren in Leipzig zu wiegen, zu verzollen und mindestens drei Tage zum Verkauf anzubieten. Verstöße gegen diese Bestimmungen wurden als Landfriedensbruch gewertet und mit der Reichsacht, dem schwersten Bann des Reiches, bedroht. Zusätzlich wurde bei Verletzung des 15-Meilen-Privilegs eine hohe Geldstrafe von „50 Mark lötigen Goldes“ fällig. Das entsprach umgerechnet rund 12 Kilogramm Gold.

Bildnachweis: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig/ Lit.-Nr. s002743

Entwicklung Leipzigs: Privilegien, kluge Stadtpolitik und päpstlicher Segen

Die Privilegien von 1497 und 1507 waren entscheidende Meilensteine auf Leipzigs Weg zum erfolgreichsten Handelsplatz der Region. Sie untermauern den Standortvorteil, den die Stadt durch ihre günstige Lage ohnehin hatte. Zusammen mit einer klugen kommunalen Politik und der Unterstützung durch die Landesherren legte Leipzig so die perfekte Basis für alle weiteren Entwicklungen. Als Papst Leo X. im Jahr 1514 sämtliche Privilegien der Leipziger Jahrmärkte bestätigte, wurde der Stadt obendrein auch noch der höchste geistliche Segen zuteil.

Handelspolitik, die bis heute Früchte trägt

Die Bemühungen der Stadt Leipzig, sich durch Messeprivilegien, Bannmeilen und Schutzbriefe den nötigen wirtschaftlichen Freiraum von höchsten Würdenträgern anerkennen zu lassen, haben sich ausgezahlt. Sie begründeten die Entwicklung der Stadt zu einem entscheidenden Handelsdrehkreuz zwischen Ost- und Westeuropa. Sie schufen Sicherheit und Exklusivität für den Messestandort Leipzig und sind die Basis für die heutige Bedeutung der Leipziger Messe.

Im Jahr 2025 feiert die Leipziger Messe das Jubiläum „860 Jahre Leipziger Messen“.

🔊 Beitrag vorlesen

Grün gedacht, bunt gewachsen

Das Messegelände wurde schon in den 1990er-Jahren mit klarem Nachhaltigkeitsanspruch geplant – im damaligen Bauboom keine Selbstverständlichkeit. Ressourcen zu schonen, Flächen intelligent zu nutzen und zugleich ein funktionales Gelände für vielfältige Veranstaltungsformate zu schaffen, waren in Planung und Bau wichtige Aspekte.

Großzügige Grünflächen, begrünte Dächer, ein künstlich angelegter Messesee und unversiegelte Wege prägen auch heute das Bild. Mit dem Prinzip der „Schwammstadt“ waren die Erbauer der Leipziger Messe ihrer Zeit sogar voraus: Regenwasser kann hier direkt versickern, zwischengespeichert werden oder verdunsten.

Foto: Leipziger Messe

Davon profitieren Stauden, Sträucher und Bäume, die im Freigelände ungestört wachsen und mit ausreichend Wasser versorgt sind. Auf natürlich belassenen Blühflächen entwickeln sich Wildpflanzen wie Klee, Natternkopf oder Schafgarbe. Auch Obstbäume tragen Früchte. Überall tummeln sich Wildbienen, Schmetterlinge, Marienkäfer, Ameisen, Heuschrecken und viele andere Bewohner. Jede Gruppe übernimmt eigene Aufgaben: Bestäubung, Schädlingskontrolle, Zersetzung von Pflanzenmaterial oder auch als Nahrung für Vögel und andere Tiere.

Und nicht zuletzt schwärmen emsige Honigbienen aus und tragen ihren Teil zum Fortbestehen ihres Volkes bei – mit dem Sammeln von Nektar, Pollen, Wasser und Propolis, dem natürlichen Desinfektions- und Baumaterial im Bienenstock.

5 Tipps für mehr Bienenschutz

- Blühpflanzen stehen lassen: Klee, Lavendel oder Wilde Möhre bieten Nahrung.

- Natürlichkeit zulassen: „Einfach mal Unordnung lassen, nicht alles raspelkurz mähen“, empfiehlt die Imkerin.

- Keine Pestizide: Chemische Pflanzenschutzmittel gefährden Bestäuber.

- Nisthilfen schaffen: Insektenhotels oder Sandflächen unterstützen Wildbienen.

- Regionalen Honig kaufen: Nachhaltige Imkerei vor Ort wird gestärkt.

Summ-summ-summ: Leben im Bienenvolk

Zwölf Bienenvölker haben ihren festen Platz in geschützten Bereichen mit Blühpflanzen und Bäumen. Die Imkerin wirft regelmäßig einen Blick in die Kästen und greift nur ein, wenn es nötig ist. „Unsere Bienen sind ein kleines, aber sichtbares Puzzlestück im gesamten Ökosystem“, sagt sie.

Ein Bienenvolk ist ein hochorganisierter Superorganismus, in dem Königin, Arbeiterinnen und Drohnen zusammenwirken. Die Königin legt Eier, die Arbeiterinnen erledigen alle Aufgaben vom Wabenbau bis zur Nahrungssuche und die Drohnen sorgen für die Begattung. So entsteht ein perfekt abgestimmtes System, in dem jede Rolle wichtig ist.

Foto: Leipziger Messe

Rund 80 Prozent heimischer Wild- und Kulturpflanzen sind auf Bestäubung durch Insekten angewiesen. Den Großteil dieser Arbeit leisten Honig- und Wildbienen. Ohne sie gäbe es viele Obst-, Gemüse- und Kräuterarten nicht mehr. Ihre Bestäubungsleistung sichert stabile landwirtschaftliche Erträge und erhält die biologische Vielfalt.

Kleine Helfer mit großer Bedeutung

Die Bienenvölker auf dem Messegelände sind mehr als ein Symbol für gelebte Nachhaltigkeit: Sie zeigen, wie eng Natur und Messebetrieb miteinander verwoben sind. Von den Blühwiesen bis zu den Bienenstöcken spiegelt sich hier ein Ansatz wider, der Ökologie, Wirtschaft und Lebensqualität verbindet. Was hier summt, ist mehr als ein Geräusch – es ist ein Signal für eine Zukunft, die vielfältig, nachhaltig und lebendig bleibt.

🔊 Beitrag vorlesen

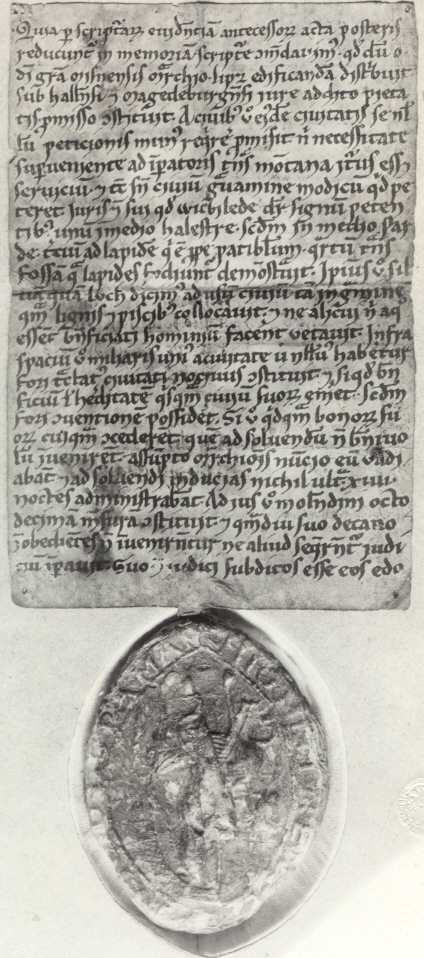

Wenn heute auf der Leipziger Messe Tausende Besucher durch moderne Hallen strömen, ahnt kaum jemand: Der Grundstein für das bunte Messegeschehen wurde vor 860 Jahren gelegt. Im Jahr 1165 besiegelte ein mächtiger Mann die Zukunft Leipzigs in einem kurzen Dokument, das heute als Stadtbrief von Otto dem Reichen bekannt ist.

Ein Schriftstück, das Geschichte schrieb

Die Urkunde ist ungefähr so groß wie DIN A5 und trägt ein Reitersiegel, das kurioserweise auf dem Kopf steht. Wichtiger als jenes Detail ist jedoch der Inhalt des Dokuments. Otto bestätigte Leipzig darin nicht nur das Stadtrecht und damit das Recht, einen Markt abzuhalten. Er versprach auch, die neuen Bürger von Abgaben weitgehend zu verschonen. Nur im absoluten Notfall, etwa bei einem Kriegszug über die Alpen, durfte eine geringe Abgabe erhoben werden.

Ein besonders schlauer Schachzug: Otto verbot Konkurrenzveranstaltungen im Umkreis von einer Meile rund um die Stadt, was vermutlich einem Radius von 7,5 Kilometern entsprach. Dieser Schutzbereich, die sogenannte Bannmeile, sicherte Leipzig einen entscheidenden wirtschaftlichen Vorteil. Auch wenn in der Urkunde noch nicht ausdrücklich das Wort „Messe“ fiel: Sie gilt als die Geburtsstunde des Leipziger Handelsplatzes.

Bildnachweis: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig/Inv.-Nr. F/X/3

Der Stadtbrief selbst ist nicht datiert. Er entstand vermutlich erst zwischen 1170 und 1216. Trotzdem gilt seit den 1950er-Jahren offiziell 1165 als das Jahr, in dem Leipzig das Marktrecht erhielt. Warum? Weil die Stadt spätestens seit diesem Zeitpunkt nachweislich als Handelsplatz wuchs.

Ein Standort mit strategischem Vorteil

Leipzig hatte damals einen unschlagbaren Vorteil: die Lage an der Kreuzung zweier wichtiger europäischer Handelsstraßen, der Via Imperii und der Via Regia. Die Via Imperii verband Rom mit der Ostsee. Die Via Regia zog sich von der iberischen Atlantikküste bis nach Kiew und Moskau.

Wer von Süd nach Nord oder von West nach Ost wollte, kam unweigerlich nach Leipzig. Die Kreuzung war ein Magnet für Händler. Sie brachten Waren, Ideen und Nachrichten in die Stadt und schnell wuchsen die Märkte. Der Stadtbrief wiederum schuf einen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen und ebnete so den Weg, dass Leipzig sich zu einem bedeutenden Umschlagplatz entwickeln konnte.

Von der Messe zum Jahrmarkt zur Messe

Im Mittelalter fielen Jahrmärkte und Messen oft zusammen. Kaufleute reisten von weither an und boten ihre Waren rund um die Kirchen an – meistens nach der christlichen Messe. Daher auch der Name „missa“. Ursprünglich bezeichnete das lateinische Wort den Moment, in dem der Priester die Gemeinde nach dem Gottesdienst mit „Ite, missa est“ (dt. „Geht hin, es ist die Aussendung“) entließ. Im Anschluss sammelten sich Gläubige und Händler an den Marktständen vor den Kirchentoren. So kam es, dass der einst rein kirchliche Begriff nach und nach zum Synonym für das Marktgeschehen wurde.

Bildnachweis: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Inv.-Nr. 2130

Was vom Stadtbrief geblieben ist

Heute ist Leipzig ein globaler Messestandort und die Leipziger Messe ein international agierendes Unternehmen. Geblieben ist die Idee, die Otto der Reiche einst auf Pergament bannte: Schutz, Förderung und Freiheit für Handel und Wandel.

🔊 Beitrag vorlesen

Aber was ist Crowd Management eigentlich? Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem IOSB? Und was kann sich daraus entwickeln? Antworten gibt Johannes Graubner, Leiter der Abteilung für Sicherheit und Verkehrsorganisation bei der Leipziger Messe.

Foto: Leipziger Messe

Herr Graubner, was bedeutet Crowd Management eigentlich?

Crowd Management umfasst bei der Leipziger Messe das Management von großen Personenmengen bei den Veranstaltungen. Das heißt: die komplette Planung und Steuerung der Besucherströme von der Anreise bis zur Abreise mit Blick auf Sicherheit und Servicequalität. Unser Ziel ist ein reibungsloser und sicherer Messebesuch. Das beginnt bei der richtigen Kommunikation der Anfahrtswege und Einlasszeiten, geht über die Steuerung der Besucherbewegungen auf dem Gelände durch Ausschilderungen bis hin zur Notfallplanung. Die konkreten Bewegungen von Menschenmengen sind schwer vorhersehbar, daher setzen wir auf Konzepte, die auf menschliches Verhalten und Bedürfnisse eingehen, um Sicherheit und Komfort zu gewährleisten.

Welche Konzepte sind das beispielsweise?

Ein wichtiges Konzept im Crowd Management ist die „Customer Journey“. Wir betrachten den gesamten Weg des Besuchers von der Anreise bis zur Abreise. Wir analysieren, welche Informationen er benötigt und wie er diese effektiv bekommt. Dadurch vermeiden wir im besten Fall Staus und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Ein weiteres Konzept zur Analyse und Strukturierung von Maßnahmen für Veranstaltungen mit großen Menschenmengen ist die „DIM Matrix“. Das ist im Grunde eine Tabelle, die den Ist- und den Soll-Zustand der jeweiligen Veranstaltung abbildet, gegliedert in die Bereiche Design/Infrastruktur, Information und Kommunikation sowie Management/Organisation. Wir betrachten diese Aspekte in Phasen wie Einlass, Aufenthalt und Auslass. So können wir gezielt planen und auf mögliche Probleme reagieren.

Haben Sie Beispiele, welche Maßnahmen für effektives Crowd Management während einer großen Veranstaltung der Leipziger Messe geplant werden könnten?

Solche Maßnahmen sind natürlich auch das Ergebnis von Erfahrungen und Lernprozessen. Wir wollen die Herausforderung langer Schlangen an den Eingängen beispielsweise in Zukunft durch ein Leitsystem lösen. Statt einer geraden Warteschlange wird es dann eine mäanderförmige Wegeführung geben, wie man sie aus Freizeitparks oder von Flughäfen kennt. Außerdem sollte die Beschilderung bei großen Besuchermengen höher gehangen werden, damit sie über viele Köpfe hinweg sichtbar bleibt. So finden Aussteller und Besucher ihren jeweiligen Eingang schneller. Was wir bei der Leipziger Buchmesse bereits machen: In den Glasröhren zwischen Glashalle und Messehallen gibt es Geländer als räumliche Teilung, die eine Kollision von Besucherströmen verhindern.

Foto: Leipziger Messe

Crowd-Management-Maßnahmen, die Veranstaltungen angenehmer und sicherer machen – ein Überblick:

- Optimierte Besucherführung: Durch mäanderförmige Warteschlangen wie an Flughäfen kann die Wartezeit angenehmer gestaltet werden. Besucher haben klare Wege und drängeln deutlich weniger.

- Bessere Kommunikation: Überkopfbeschilderung hilft, dass Informationen auch bei großen Menschenmengen sichtbar bleiben. Das kann verhindern, dass Besucher sich verlaufen oder falsche Eingänge nutzen.

- Personaleinsatz vor Ort: Servicepersonal, das mit Flyern und wichtigen Informationen ausgestattet ist, kann vor Ort Fragen direkt beantworten und Orientierung bieten.

- Technologie-Einsatz: Systeme, die Warteschlangen und Besucherströme automatisch erkennen und analysieren, können helfen, Engpässe frühzeitig zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen.

- Service-Level-Optimierung: Der Veranstalter sorgt dafür, dass die Besucherdichte angenehm bleibt, damit sich Besucher frei bewegen können und sich nicht gedrängt fühlen. Dies erhöht die Aufenthaltsqualität und Zufriedenheit.

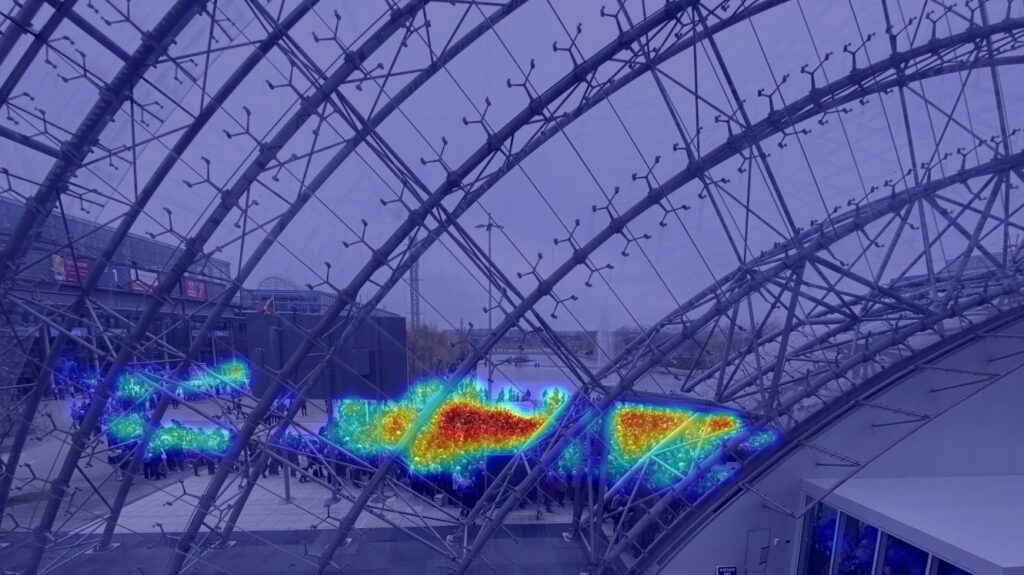

Ein Baustein des Crowd Managements ist das Crowd Monitoring, also die Auswertung der konkreten Verteilung von Besuchern auf der jeweiligen Fläche. Über diese Verteilung sagt die Zahl der Zutritte allein noch nichts aus, wie beispielsweise der Blick auf ein Konzert zeigt, wo die Besucherdichte in den ersten Reihen wesentlich höher ist als im restlichen Raum. Crowd Monitoring mittels Kameraeinsatz und Sichtkontrolle auf Monitoren ist gerade bei großen Veranstaltungen eine Herausforderung und erfordert langjährige Erfahrung. Und doch bleibt der Blick auf die Monitore stets ein subjektiver. Bei der Frage, wie KI beim Crowd Monitoring eingesetzt werden kann, kommt das Fraunhofer IOSB ins Spiel.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut und worum geht es bei der Kooperation?

Der Kontakt zum Fraunhofer-Institut entstand direkt nach der UEFA EURO 2024. Auf der Fan Zone Augustusplatz in der Leipziger Innenstadt haben wir das KI-gestützte Crowd-Monitoring-System das erste Mal im Einsatz gesehen und fanden es sehr gut. Die Wissenschaftler des Fraunhofer IOSB waren begeistert, mit der Leipziger Messe zusammenarbeiten zu können und sind es noch heute.

Fraunhofer IOSB – Crowd Monitoring

für Großveranstaltungen

Das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) entwickelt innovative Assistenzsysteme für die Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen. Durch den Einsatz von Videoauswertung und künstlicher Intelligenz werden Menschenmengen analysiert und Gefahren frühzeitig erkannt. Kennzahlen wie Personenverteilung und Bewegungsverhalten helfen, Engstellen und Stauungen zu identifizieren. Dabei steht der Datenschutz im Fokus: Privacy by Design minimiert die Erfassung personenbezogener Daten. Ziel ist es, Veranstaltern und Einsatzkräften wertvolle Unterstützung zu bieten und gefährliche Situationen bereits in der Planungsphase zu verhindern.

Was genau macht das System?

Das Monitoring-System greift auf die Daten unserer existierenden Kameraüberwachung zu, um die Personendichte und -verteilung auf der Veranstaltung zu analysieren. Die KI erkennt und zählt Köpfe – ohne Gesichtserkennung und ohne das Erfassen biometrischer Daten. Die KI erfasst quasi in Echtzeit die Anzahl von Köpfen pro Quadratmeter und berechnet die Besucherdichte. Auf dem Monitor werden uns dann grüne, gelbe und rote Bereiche angezeigt. Ein durchschnittlicher Wohlfühl-Wert liegt bei zwei Personen pro Quadratmeter – das wäre grün. Ein kritischer Schwellenwert sind fünf Personen pro Quadratmeter. Das Ergebnis ist eine Art bunte Kartendarstellung, die kritische Bereiche sofort erkennen lässt.

Quelle: Fraunhofer IOSB

Wie steht es dabei um den Datenschutz?

Die Arbeit mit dem System ist hundertprozentig datenschutzkonform, da weder Informationen gespeichert noch Personen identifiziert oder individuelle Bewegungen verfolgt werden. Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter hat die Einführung des Systems begleitet und sehr genau auf diese Aspekte geachtet.

Was haben Sie bisher aus der Kooperation mit dem Fraunhofer IOSB gelernt?

Für uns war es äußerst spannend, bei einem Testlauf während der Manga-Comic-Con in Halle 1 die Besucherdaten in Echtzeit analysieren zu können. Das System hat uns gezeigt, welche Areale besonders stark frequentiert sind und wo es potenzielle Engpässe gibt. Diese Erkenntnisse helfen uns, die Sicherheit und den Komfort der Besucher weiter zu verbessern. Zudem erlauben sie datenbasierte Analysen und wir können beispielsweise nachweisen, dass zu keiner Zeit kritische Personendichten erreicht wurden. Dem subjektiven Empfinden können wir konkrete Daten gegenüberstellen.

Und was kann aus Ihrer Sicht in Zukunft aus der Arbeit mit der KI entstehen?

Wir haben großes Interesse daran, das System weiterzuentwickeln und zu optimieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir beispielsweise die Auswertung noch detaillierter gestalten, um die Frequenz an bestimmten Ständen zu erfassen und daraus Rückschlüsse auf die Platzierung von Ausstellern zu ziehen. Außerdem wäre es möglich, das System so zu erweitern, dass es automatisch Warteschlangen erkennt und uns frühzeitig warnt. So könnten wir die Besucherströme noch besser steuern und den Veranstaltungsbesuch für jeden Einzelnen zu einem angenehmen Erlebnis machen.

Herr Graubner, vielen Dank für das Gespräch.

🔊 Beitrag vorlesen

1925 – Untergrundmessehalle

Wer den Leipziger Marktplatz kennt, staunt sicher nicht schlecht über dieses Bild. Ein riesiges Loch direkt vor dem alten Rathaus. Was war da los?

Für die erste Frühjahrsmesse nach dem Ersten Weltkrieg hatte der Stadtrat im Jahr 1919 hölzerne Stände auf dem Marktplatz genehmigt. Diese Genehmigung war allerdings befristet bis zur Herbstmesse 1924. Doch auch danach sollte der attraktive Messeplatz im Herzen Leipzigs erhalten bleiben. Die Stadt machte aus der Not eine Tugend und so entstand zwischen 1924 und 1925 das erste unterirdische Ausstellungsgebäude der Welt – die Untergrundmeßhalle. Die Architekten Otto Droge und Carl Crämer planten diese Mammutaufgabe und das Leipziger Unternehmen Eduard Steyer setzte sie in Rekordzeit um.

Übrigens: Mit dem Bau des City-Tunnels waren die Messen unter dem Marktplatz Geschichte, aber seitdem dient das alte Porphyr-Portal als Eingang zur S-Bahn-Station „Markt“.

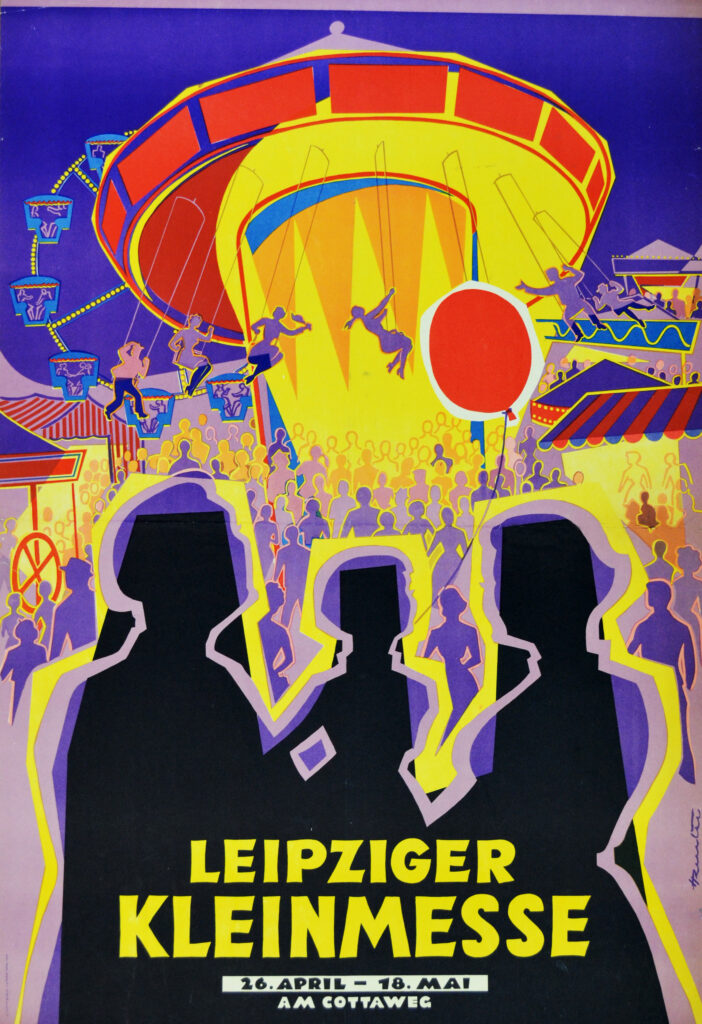

1441 – die Schaustellerei zu den Leipziger Messen

Bereits in der frühen Neuzeit war es üblich, dass nicht nur der Handel im Mittelpunkt stand, wenn im Frühjahr und Herbst die Geschäftsleute zu den Leipziger Messen kamen. Seit jeher hatte dann auch das kunterbunte Treiben der Schaustellerei einen wichtigen Platz in der Stadt und sorgte für Erstaunen und Unterhaltung. Die ersten Gastspiele zur Messezeit verzeichnen die Chroniken zwar erst 1441, doch Gaukler, Akrobaten und andere Künstler kamen schon seit dem Mittelalter von den Höfen in die Städte und präsentierten ihre Darbietungen auf den Jahrmärkten.

Spektakel speciale – Beispiele der Schaustellkunst

Belege der Spektakel zu den Messen im Zentrum der Stadt gibt es viele. Bei manchen sucht man aber vergebens die Verbindung zu Handel und Gewerbe.

1570 zum Beispiel balancierte ein wagemutiger Akrobat auf einem Seil vom Rathausturm bis zum Haus des Bürgermeisters. Im 17. Jahrhundert demonstrierten Muskelmänner übermenschliche Kräfte und Feuerspucker beeindruckten das Publikum mit ihrem Mut. Und dann noch das: 1701 ist die Vorführung eines „Mannes mit unglaublich festem Magen“ dokumentiert. Er soll ganze Schafe samt Fell und sogar Steine verschlungen haben.

Als der Platz im Stadtzentrum knapp wurde, zogen die Schausteller an den Stadtrand. Ihre Tradition lebt bis heute in der Kleinmesse fort, die zweimal jährlich als Volksfest stattfindet – ein lebendiges Stück Messegeschichte, das sich durch alle Epochen hindurch erhalten hat.

1525 – Auerbachs Keller wird eröffnet

Eines der wohl berühmtesten Restaurants Sachsens feiert dieses Jahr 500-jähriges Jubiläum. 1525 öffnete der Arzt und Universitätsprofessor Heinrich Stromer von Auerbach seinen Weinkeller als Gaststube – vor allem für Studenten. Nur drei Jahre später lässt er das alte Haus zu einem modernen Wohn- und Messehaus ausbauen. Ab da boomt der Umsatz. 1534 zahlt Stromer fast ein Drittel der gesamten Weinsteuer der Stadt.

Im Laufe der Jahrhunderte besuchten zahllose berühmte Persönlichkeiten wie Johann Wolfgang Goethe, E. T. A. Hoffmann oder Lene Voigt die Gaststube – viele von ihnen nach einem Messebesuch in den angrenzenden Messehäusern.

Die Geschichte, die Auerbachs Keller weltberühmt gemacht hat, ist die Tragödie „Faust“ von Johann Wolfgang Goethe. Darin reitet Doktor Faustus zusammen mit dem Teufel auf einem Weinfass aus dem Keller. Die Geschichte bedient sich bei der historischen Faustfigur, einem Wunderheiler und Magier, der um 1541 bei alchimistischen Experimenten sein Leben verloren haben soll. Faust und Mephisto in Bronze markieren bis heute den Eingang zu Auerbachs Keller in der Mädler-Passage.

Auch in jüngster Geschichte blieb die Gaststube nicht von Teuflischem verschont. Der Immobilienmakler Jürgen Schneider trieb Mitte der 1990er-Jahre mit geplatzten Millionenkrediten die Mädler-Passage und damit auch Auerbachs Keller in den Ruin.

Aber schon am 12. April 1996, am selben Tag wie das neue Messegelände, wurde die traditionsreiche Gasstätte wieder eröffnet. Ein Erfolg, der bis heute anhält.

1946 – Friedensmesse – erste Messe nach dem Krieg

Am 8. Mai 1946, genau ein Jahr nach der Kapitulation des Dritten Reiches, erließ der Chef der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, Wassili Sokolowski, den Befehl: „Zur Förderung des Handels und der Industrie in der sowjetischen Besatzungszone ist die alljährliche Durchführung der Leipziger Messe wiederaufzunehmen. Die 1. Leipziger Messe ist vom 8. bis 12. Mai 1946 durchzuführen.“

170.000 Besucher kamen zur ersten Frühjahrsmesse der Nachkriegszeit und verpassten der Stadt einen gehörigen Aufschwung. Über 2.700 Aussteller präsentierten sich in fünf, oft notdürftig instand gesetzten Messehäusern. Und natürlich nutzte auch die Politik die Gunst der Stunde: Der damalige Vorsitzende der aus der Zwangsvereinigung von KPD und SPD hervorgegangenen Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), Wilhelm Pieck, lobte Leipzig als Paradebeispiel einer sozialistischen Gesellschaft über alle Maßen. Den Besucherinnen und Besuchern war es egal. Sie feierten lieber ausgelassen auf der ersten Kleinmesse seit 1939.

Die Leipziger Messe als politische Bühne

Die Leipziger Messe stand bereits nach dem Ende des Krieges 1945 wieder hoch im Kurs. Bis 1989 bliebt sie ein zentraler Ort politischer Repräsentation. Ein regelmäßiger Messerundgang gehörte für die Staats- und Parteiführung der DDR faktisch zum Pflichtprogramm. Und auch ausländischen Gästen wurden so oft es ging auf der Messe die „Errungenschaften des Sozialismus“ präsentiert. Darunter fielen unter anderem:

1958 – Vorstellung des Pkw Trabant auf der Herbstmesse

1965 – Vorstellung des ersten programmgesteuerten elektronischen Lochkartenrechners der DDR

1969 – Erste Datenfernübertragung Leipzig-Moskau-Leipzig

In all den Jahren war die Messe in Leipzig erstens ein Treffpunkt der Diplomatie hinter den Kulissen. 1984 beispielsweise empfing der Staats- und Parteichef der DDR, Erich Honecker, den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß während der Frühjahrsmesse zu informellen Gesprächen in Leipzig. Zwei weitere Male – 1985 und 1987 – trafen sie sich in Leipzig erneut – und jedes Mal auf dem alten Messegelände.

Zweitens war sie das Eingangstor für westliche Unternehmen, die Geschäfte mit dem Ostblock machen wollten. Volker Lange, 1982 bis 1987 Hamburger Senator für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft, erinnert sich: „Die Frühjahrs- und die Herbstmesse in Leipzig waren für die Unternehmen weltweit Pflicht – und für die westdeutschen sowieso. Auch ich war in meiner Funktion als Hamburger Wirtschaftssenator alljährlich zwei Mal in Leipzig. Seinerzeit habe ich in den sozialistischen Staaten neben anderen auch die Messe in Budapest besucht. Doch ich stellte fest, dass die Leipziger Messe im Ostblock konkurrenzlos war. Wie wichtig diese seinerzeit war, verdeutlicht meiner Meinung nach eine Zahl recht deutlich: Allein aus Hamburg waren stets etwa 150 Unternehmen präsent.“

Leipzig als Zentrum des Pelzhandels und sein Niedergang mit der Shoah

Unzählige Menschen laufen täglich über den Brühl, aber kaum jemand ahnt, dass diese Straße einst das Zentrum des weltweiten Pelzhandels war. Leipzig hatte 1928 über 800 Rauchwarenhandlungen und die Branche war der größte Steuerzahler der Stadt.

Exkurs Rauchwarenhandlung:

Eine Rauchwarenhandlung ist ein Betrieb, der sich auf den Handel mit Pelzfellen spezialisiert. Der Begriff „Rauchwaren“ hat nichts mit „Rauch“ zu tun, sondern leitet sich vom Adjektiv „rauch, rauh/rau“ ab, das „zottig, behaart“ bedeutet.

Möglich hatten das die Leipziger Messen gemacht: Hier trafen sich seit dem 15. Jahrhundert Händler aus Russland, Polen und ganz Europa und brachten Karawanen voller Felle und Rohstoffe mit. Der Pelzhandel hatte sich nach dem Untergang der Hanse vom Wasser auf die Straße verlagert. Seine gute Lage machte Leipzig somit zum Dreh- und Angelpunkt im Ost-West-Handel.

Im 19. Jahrhundert befeuerten gesetzliche Neuerungen und die Gewerbefreiheit den Boom des Rauchwarenhandels in der Stadt. In den Straßen rund um den Brühl herrschte reges Treiben wie auf einem Basar. Die umliegenden Höfe nutzten die Händler als Umschlagplätze für ihre Ware. In den Häusern waren die Läden und Büros eingerichtet.

Der letzte Höhepunkt dieser „goldenen Zeit“ war die sogenannte IPA 1930. Zu dieser internationalen Pelzfach-Ausstellung präsentierten 285 Aussteller aus 24 Ländern 17 Wochen lang Pelze aus aller Welt. Die Läden der Unternehmen am Brühl wurden dafür teilweise originalgetreu an eigens errichteten Messehallen am Völkerschlachtdenkmal nachgebaut. Die Besucher konnten sich vor Ort in einer Art „Gläserner Manufaktur“ die Arbeit der Zurichter, Färber und Kürschner anschauen.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zerfiel der Rauchwarenhandel in Leipzig. Grund dafür: Ein Großteil der Geschäftsleute war Juden. Schon 1425 hatte der damalige Kurfürst Friedrich I. einen Schutzbrief für die Leipziger Juden ausgestellt und die schon damals hohe Bedeutung ihrer Geschäftstätigkeit im Rauchwarenhandel erkannt.

Mehr als 20.000 Leipzigerinnen und Leipzigern wurden während des Nationalsozialismus als Juden verfolgt. Etwa 13.000 waren 1925 noch in der Jüdischen Gemeinde aktiv. Viele konnten sich dank ihrer internationalen Geschäftsbeziehungen aus dem Rauchwarenhandel in zunächst friedliche Nachbarländer wie die Niederlande, Belgien oder die Tschechoslowakei absetzen. Die weniger Vermögenden konnten jedoch nicht fliehen. Das betraf oftmals auch jüdische Handwerker und Händler im Rauchwarenhandel, zumeist vor wenigen Jahrzehnten aus Russland oder Polen immigriert. In der Datenbank „Leipziger Opfer der Shoah“ des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig ist eine sicher recherchierte Zahl von 5.724 ermordeten Leipziger Jüdinnen und Juden verifiziert. Die Datenbank gibt auch den vorherigen Beruf der Ermordeten an: 154 waren Kürschner, 270 waren im Handel mit Rauchwaren tätig, weitere in anderen, verwandten Berufen tätig. Hinzuzuzählen zur Zahl derer, die ihren Lebensunterhalt durch den Rauchwarenhandel und den Messestandort Leipzig sichern konnten, sind in einigen Fällen mit Sicherheit auch jene Menschen, bei denen als Angabe „Ehefrau“ vermerkt ist.

Eine Inschrift des Gedenksteins an der ehemaligen Synagoge im Kolonnadenviertel und heutigen Mahnmals erinnert ungenauerweise an 14.000 jüdische Leipziger, die dem faschistischen Terror zum Opfer fielen. Der Stein wurde in den 1960er-Jahren errichtet. Heute ist davon auszugehen, dass sich damals auf die Zahl sowohl der Vertriebenen als auch der Ermordeten bezogen wurde.

Nach der Shoah verlagerte sich der Pelzhandel in die amerikanische Besatzungszone nach Frankfurt am Main. Dort entstand der „Neue Brühl“. Die DDR versuchte mit dem „VEB Brühlpelz“ in den 1960er-Jahren eine kurze Renaissance des Rauchwarenhandels in Leipzig. Mit der Ermordung und Vertreibung der Leipziger Juden waren allerdings auch ihr Wissen und ihre Netzwerke vernichtet worden und der Versuch scheiterte.

1995 – der „Glockenturm“ der Leipziger Messe

Die 85 Meter hohe Campanile auf dem Messegelände ist eigentlich gar kein Turm, sondern ein Schornstein für die Heizkessel und Notstromaggregate, die sich direkt darunter befinden. Die ausführenden Architekten von Gerkan, Marg und Partner beschrieben ihn 1995 so: „Ein nach dem Outrigger-Prinzip [Anm.d.Red.: Ausleger-Prinzip] ausgesteifter Mast aus Stahlrohren, stabilisiert die vier nichttragenden Kamine. Biege- und Querkräfte werden von der Tragkonstruktion getrennt abgeführt und sichtbar gemacht. Gussteile verbinden die Stahlrohre untereinander und dienen der Verankerung der vier vorgespannten, von unten nach oben abgestuften Seilstränge.“ Eine bloße Esse ist er aber trotzdem nicht. Er trägt an allen vier Seiten das Doppel-M und ist somit seit 30 Jahren das weithin sichtbare Wahrzeichen des Messegeländes.

Ein herzliches und großes Dankeschön geht an die Archivarinnen Heike Gärtner vom Stadtarchiv Leipzig, Friederike Degner vom Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig, Birgit Richter vom Sächsischen Staatsarchiv Leipzig und Britta Weyel vom Bundesarchiv in Koblenz für ihre Mühen beim Heraussuchen des Bildmaterials und der zusätzlichen Recherche bezüglich einiger der hier gezeigten Bilder! Ein ebenso herzliches und großes Dankeschön auch an Johanna Sänger, Kuratorin für Stadt- und Landesgschichte ab 1800, beim Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig für ihre schnelle, umfassende und unkomplizierte Unterstützung bei der Recherche zu den Zahlen der ermordeten und verfolgten Leipziger Jüdinnen und Juden. Die gesamte Datenbank des Stadtgeschichtlichen Museums zu den Leipziger Opfern der Shoah finden Sie hier.

Verwendete Quellen

- https://vielfaltdermoderne.de/untergrundmessehaus/

- https://www.lvz.de/lokales/leipzig/fotogalerie-zu-100-jahre-untergrundmessehaus-und-seit-2013-s-bahn-station-markt-C5YEGZMJFVHHHDLXYDP4YCLT2E.html

- Leipziger Messe GmbH (Hrsg.): Märkte. Muster. Menschen. 850 Jahre Leipziger Messen. S. 87ff.

- https://www.br.de/nachricht/inhalt/strauss-kredit-ddr100.html

- https://www.deutschlandfunk.de/erste-leipziger-friedensmesse-vor-75-jahren-das-erste-100.html

- https://www.youtube.com/watch?v=e_6HG-g-_NM

- https://paz.de/artikel/wilder-ritt-auf-dem-weinfass-a14214.html

- https://www.auerbachs-keller-leipzig.de/de/service/allgemein/wissenswertes.php

🔊 Beitrag vorlesen

Was genau war los in diesem Mai 2025?

Es gab Weltklassesport – mit den Europameisterschaften im Gerätturnen in HALLE:EINS. Parallel dazu war die Leipziger Messe zentraler Austragungsort des Internationalen Deutschen Turnfestes. Heißt: Die Mehrheit der insgesamt 23 Turnfest-Sportarten erlebten Besucher in vier Messehallen und der Glashalle der Leipziger Messe. Dazu gab es mehrere Open-Air-Festivalformate im Messepark und 200 Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Caravan-Stellplatz. Nicht zu vergessen: In einem Segment von Halle 2 und im Congress Center Leipzig (CCL) fand gleichzeitig der Deutsche Ärztetag, die Jahreshauptversammlung der Bundesärztekammer statt. So blieb tatsächlich kein Fleckchen des Messegeländes ungenutzt. Darüber hinaus lud die Turnfest-Akademie in die KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig ein.

Foto: FAIRNET

Internationales Deutsches Turnfest: Auf Umwegen zurück nach Leipzig

Simone Dietz ist Prokuristin der Leipziger Messe Gastveranstaltungen GmbH. Zusammen mit ihrem Team war sie die erste Ansprechpartnerin für die Veranstalter von Turnfest und Turn-EM, allen voran für das Leipziger Organisationskomitee des Vereins Deutsche Turnfeste und den Deutschen Turner-Bund. Bis zum eigentlichen Start musste das Turnfest 2025 übrigens mehrere Anläufe nehmen. Bereits im Mai 2017 übernahm Leipzig in Berlin den Staffelstab und die Vorbereitungen fürs Turnfest 2021 begannen. Pandemiebedingt kam alles anders. Selbst eine „kleine Variante“ mit Wettbewerben ohne Publikum wurde abgesagt. Und auf dem Weg zum Turnfest 2025 entschied der Deutsche Turner-Bund schließlich noch, auch die Turn-EM nach Leipzig zu bringen. „Für uns hieß es im Sommer 2024 also: Umplanen!“, erinnert sich Simone Dietz. Warum? „Unsere HALLE:EINS war zu dieser Zeit bereits fest fürs Turnfest eingeplant und wir haben die gesamte Aufplanung der Halle geändert.“ Sommer 2024 – das war knapp ein Jahr vor Start des Turnfestes und damit schon in der heißen Phase der Vorbereitungen. Doch Spontanität und Flexibilität gehören zur Jobbeschreibung im Veranstaltungsgeschäft. Die geplanten Turnfest-Shows wurden in die Quarterback Immobilien Arena verlegt und HALLE:EINS bewies einmal mehr ihre Wandelbarkeit.

Foto: Leipziger Messe

Alles unter einem Dach: Die Turn-EM in HALLE:EINS

Das Beste an der Standortwahl: Dank der Größe von HALLE:EINS konnten Training, Warm-up und die Wettkämpfe der Turn-EM unter einem Dach stattfinden. Unterteilt wurden die rund 20.000 Quadratmeter in Infield, Warm-up-Area und Office Bereiche, unter anderem mit Büros der Wettkampfleitung, Dopingkontrolle und Umkleiden. Mit dem messeeigenen Tribünensystem und weiteren Einbauten wurden 5.500 Zuschauerplätze geschaffen. Ab 23. Mai trainierten die Sportlerinnen und Sportler bereits unter Wettkampfbedingungen in HALLE:EINS. Am 26. Mai starteten die Qualifizierungsrunden und bis 31. Mai erlebte das Publikum hier sportliche Höchstleistungen, Gänsehautmomente und strahlende Medaillengewinner. Insgesamt traten 136 Turnerinnen und 165 Turner aus 37 Nationen an die Geräte.

Foto: Leipziger Messe

Von Ballfangnetz bis Bodenanker: Messehallen werden zur Sportarena

Drumherum verwandelte sich das gesamte Messegelände ab Mitte Mai: Auch die anderen vier Messehallen wurden auf den „Einzug“ der Sportgeräte vorbereitet. Dafür war das erfahrene Servicenetzwerk der Leipziger Messe gefragt. Beispielsweise standen auf der To-do-Liste der Messetochter FAIRNET die Ausstattung der Wettkampf- und Aktionsflächen mit Bühnen, Podesten, Beschallungs-, Licht- und Videotechnik, Raumbau und Bodenbeläge, Möblierung sowie das gesamte Branding von Besucherführung bis Werbeflächen. In allen Hallen wurden Tribünen für die Zuschauer errichtet – insgesamt 17 Tribünen mit Kapazitäten zwischen 300 und 1.500 Sitzplätzen. In der Glashalle wurden Showflächen, eine Bühne und zahlreiche Messestände aufgebaut.

Foto: Leipziger Messe

Das Spannende für die Messeprofis:

Von den Abhängungen unterm Dach bis zum Boden gab es zahlreiche Einbauten, die der Messebetrieb sonst nicht kennt. So wurden an den Traversen nicht nur Sicht- und akustische Raumtrennungen angebracht, sondern auch Ballfangnetze. In den Messeböden wurden insgesamt 256 Bodenanker installiert, um die Stahlseile zur Sicherung der Turngeräte zu spannen. Neben Bodenbelägen wie Teppich und PVC wurden für die sportartspezifischen Böden großflächig Unterböden verlegt, beispielsweise Schwingböden mit federnder Struktur und stoßdämpfender Wirkung.

Foto: Leipziger Messe

Eine weitere Herausforderung gab es aufgrund der langen Aufbauzeit: die Parallelität zu anderen Veranstaltungen. Der komplexe Aufbau für Turnfest und Turn-EM musste mit allen anderen Messen, Kongressen und Business Events auf dem Gelände eingetaktet werden. Nur wenige Stunden lagen beispielsweise zwischen dem Abbau der therapie LEIPZIG in HALLE:EINS und dem Aufbaubeginn für die Turn-EM. In Halle 5 waren die Rauchgasabzüge der WORLD OF FIREPLACES noch installiert, als schon die Bodenarbeiten fürs Turnfest begannen.

Eindrücke Gregor Baumert,

Team Event bei FAIRNET

Als Projektmanager war ich an der Planung der Turnflächen und technischen Anforderungen auf dem gesamten Messegelände beteiligt. Jede Sportfläche hatte ihre eigenen Herausforderungen – von speziellen Bodenaufbauten bis hin zu großen Tribünenlösungen. Während des Turnfestes war ich Venue Manager für die Hallen 3 und 5 – zwei zentrale Austragungsorte, in denen unzählige Wettkämpfe stattfanden. Ein besonderes Highlight: die Turnfest-Arena mit der Rhönrad-Weltmeisterschaft. Ich bin stolz, Teil eines Teams gewesen zu sein, das dafür gesorgt hat, dass tausende Sportlerinnen und Sportler unter optimalen Bedingungen ihre Leidenschaft leben und tolle Erinnerungen sammeln konnten.

Nicht zu vergessen: Um auch optimale Bedingungen für den Deutschen Ärztetag zu schaffen, wurde ein Viertel der Halle 2 optisch und akustisch abgetrennt und die Besucherströme sowie die Logistik von Anlieferungen, Auf- und Abbau separat koordiniert.

Foto: Leipziger Messe

Einmal mit alles: Aus Messepark wird Festivalgelände

Und dann war da noch der Messepark. Die sonst nicht genutzte Open-Air-Fläche um den Hubschrauberlandeplatz auf dem Messegelände wurde zum Festivalgelände für bis zu 10.000 Besucher. Um eine verkehrssichere Fläche für den Aufbau von Bühne und Zelten zu schaffen, gab es im Vorfeld viel zu tun, angefangen bei der Bodenregulierung. Zudem wurde die gesamte Infrastruktur geschaffen – von Umzäunung und Schleusen über Bereiche für Gastronomie und Backstage bis hin zu Wasserversorgung und mobilen Toiletten. Ein großer Skyliner sorgt für eine Teilüberdachung der Fläche. Die Erhebung des Hubschrauberlandeplatzes wurde als natürliche Tribüne genutzt.

Foto: FAIRNET

Eindrücke von Luzie Edlich,

Team Event bei FAIRNET

Ich hatte die Projektleitung für den Messepark und habe mich um die komplette Realisierung der Fläche gekümmert – von Bühnenbau über die Technik und Umsetzung des Turnfest-Programms bis hin zu Toilettencontainern und allen notwendigen Versorgungsanschlüssen. Die größte Herausforderung: Der Messepark ist bislang nicht als Veranstaltungsfläche vorgesehen und es war erst die zweite Nutzung für eine Veranstaltung seit Eröffnung des Messegeländes. In dieser Variante wurde der Messepark sogar zum allerersten Mal genutzt. Es gab also wenig bis gar keine Erfahrungen mit dieser Fläche und einige Herausforderungen, bis es schließlich losgehen konnte. Mein Highlight: die Tuju-Party am Donnerstagabend. Es war schon sehr besonders, die Fläche in ihrer ganzen Gestaltung im Dunklen mit so vielen glücklichen Menschen zu erleben.

Rundum-Service – auch im Hintergrund

Wenn vom gesamten Messegelände die Rede ist, sind übrigens nicht nur Hallen und Freiflächen gemeint. Das Turnfest-Team hat auch im Messehaus zahlreiche Räume genutzt – etwa für das Akkreditierungszentrum, die Sicherheitszentrale, das Teilnehmenden-Management und das Fundbüro. Der Presseclub wurde zum Medienzentrum. In den Konferenzräumen gab es Workshops und Seminare. Darüber hinaus hat sich fairgourmet um die gesamte Verpflegung auf dem Messegelände gekümmert, in den Hallen genauso wie bei den Partys im Messepark. Hinzu kam technische Unterstützung im Hintergrund, damit beispielsweise alle Ticketinhaber problemlos aufs Messegelände gelangen konnten. Stichworte: Verkehrsmanagement und Eintrittsmanagement.

Foto: Leipziger Messe

Eine Aufgabe für die gesamte Unternehmensgruppe

Wenn Simone Dietz und Katja Kuhl von Leipziger Messe Gastveranstaltungen von einer besonderen Komplexität sprechen, sei auch erwähnt, dass die beiden schon das Turnfest 2002 auf der Leipziger Messe erlebt haben. Auch damals waren alle Hallen in Nutzung. „Aber damals war es ein reiner Mietvertrag und der Veranstalter hat sich um sämtliche Services und technische Dienstleistungen selbst gekümmert. Dieses Mal hat die Leipziger Messe Unternehmensgruppe auch die gesamte Geländeausstattung und Nebenleistungen übernommen und ihr gesamtes Serviceportfolio zum Erfolg der Veranstaltungen beigetragen“, erzählt Simone Dietz. Neben Leipziger Messe Gastveranstaltungen und FAIRNET war bei dem Event auch die ganze Bandbreite der fairgourmet gefragt und die Gastronomiespezialisten sorgten auf dem gesamten Messegelände für eine abwechslungsreiche Versorgung bis hin zu festivaltauglichen Angeboten im Messepark.

Detlef Knaack, Prokurist fairgourmet

Turn-EM, Turnfest, Deutscher Ärztetag, Turnfestakademie, parallel und an vielen Standorten – das war für uns eine besondere Herausforderung, natürlich auch logistisch. Allein bei der Turn-EM in HALLE:EINS haben wir neben den Getränke- und Speisenangeboten für Besucher auch die gesamte Versorgung der Sportler, des Organisationsteams und der VIPs übernommen. Auf dem Messegelände gab es an allen Veranstaltungstagen rund 30 Stände mit unterschiedlichen Angeboten, dazu kamen Mittagsangebote und die Versorgung von Schiedsrichtern, Trainern, VIPs et cetera. Besonderer Aufwand war mit dem Messepark verbunden, ein Highlight hier: die Tuju-Party mit vielen Tausend Besuchern an einem Abend.

Foto: Leipziger Messe

Turnfest-Akademie in der KONGRESSHALLE

Apropos KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig: Ja, noch eine weitere Location der Leipziger Messe war in das Großevent involviert. Und auch hier gab es ein Kontrastprogramm zu den sonst stattfindenden Kongressen und Ausstellungen. Gewissermaßen hieß es: Sport in Tagungsräumen.

Foto: Leipziger Messe

Karoline Specht,

Projektmanagerin KONGRESSHALLE

Zehn intensive, aber großartige Tage und ein echtes Highlight für uns – das war die Turnfest-Akademie zum Internationalen Deutschen Turnfest in der KONGRESSHALLE. Auf dem Programm standen mehr als 400 Workshops und Vorträge in Bereichen wie Fitness, Neuroathletik, Kinderturnen und Vereinsmanagement – verbunden mit vielfältigen Aufgaben für mich, darunter die Abstimmung mit Technik, Catering, Reinigung, Bewachung und die Bestuhlung, die Planung der Saalausstattung und die enge Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam. Eine knifflige Herausforderung: Unsere Säle für die vielen Sportgeräte und Teilnehmenden freizubekommen – in einem denkmalgeschützten Haus ohne eigene Lagerflächen gar nicht so leicht. Also hieß es: kreativ werden und Mobiliar auslagern. Auch die engen Zeitfenster zwischen Vor- und Nachveranstaltungen erforderten viel Absprache und einen kühlen Kopf. Umso schöner war es, dass nach dem dreitägigen Aufbau während der fünf Akademie-Tage alles reibungslos lief und wir durchweg positives Feedback von Gästen, Referierenden und dem Orga-Team bekommen haben. Das macht mich richtig stolz. Denn so ein Event steht und fällt mit dem Team und das Zusammenspiel aller Beteiligten war einfach stark. Die Turnfest-Akademie hat mir einmal mehr gezeigt, wie wandelbar und besonders die KONGRESSHALLE ist: mit ihrer Jugendstil-Architektur, den flexiblen Räumen und einem Team, das auch in stressigen Phasen zusammenhält.